2025年10月20日

逆流性食道炎とは

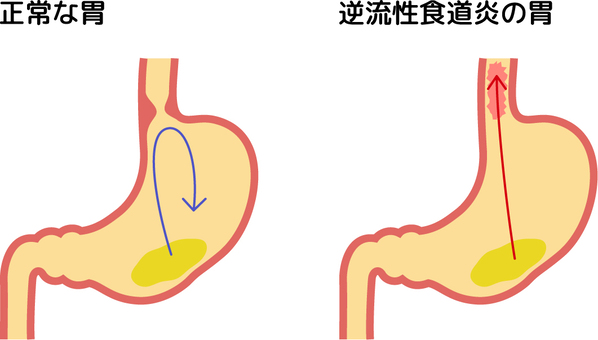

逆流性食道炎とは、胃の内容物(主に胃酸)が食道に逆流して食道の粘膜に炎症を起こす病気です。健康な場合でも胃酸が少し逆流することはありますが短時間であれば問題になりません。しかし長時間にわたって逆流が続くと、胃酸に弱い食道粘膜がただれて炎症を起こしてしまいます。近年では食生活の欧米化やピロリ菌感染者の減少などにより日本でも逆流性食道炎の患者が増えていると考えられています。実際、日本の成人の約1〜2割が逆流性食道炎にかかっているとも推定され、中高年の方に多くみられる病気です。

逆流性食道炎の原因

一般的に、食道と胃の境目には下部食道括約筋という輪状の筋肉があり、普段は胃の入口を締めて胃酸や内容物が逆流しないように働いています。この筋肉が緩んだり弱くなったりすると、胃の中のものが食道へ逆流しやすくなります。下部食道括約筋が緩む原因としては様々ですが、加齢による筋力低下、胃内圧の上昇(例えば食べ過ぎや早食い)、腹圧の上昇(肥満やきつい衣服による締め付け)、脂肪分の多い食事などが挙げられます。また、食後すぐに横になる習慣や喫煙も逆流を起こしやすい要因です。これらの生活習慣の乱れや体質的な要因が重なることで、胃酸逆流が生じやすくなり逆流性食道炎の発症につながります。

逆流性食道炎の症状

逆流性食道炎の代表的な症状は胸やけです。胸の中央(胸骨の裏あたり)に焼けるような熱い不快感が生じます。また、胃酸が喉元まで上がってきて口の中が酸っぱくなる呑酸(どんさん)や、食後に胸やみぞおちのあたりが痛む感じがすることもあります。これらが典型的な症状ですが、そのほかに喉の違和感や声がかすれるといった症状、さらには慢性的な咳が出る場合もあります。特に就寝中に胃酸が喉元まで逆流することで咳込んだり喘息のような症状が出ることがあります。症状の現れ方には個人差が大きく、胸やけがなく喉の不調だけ感じる方もいるため、「のどの違和感が実は逆流性食道炎だった」というケースもしばしば見られます。

検査と診断

逆流性食道炎が疑われる場合、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)による精密検査で食道の粘膜を直接観察し、炎症やただれの有無を確認するのが一般的です。内視鏡検査と聞くと「つらいのでは」と不安に思われるかもしれませんが、最近は鼻から挿入できる細い内視鏡(経鼻内視鏡)も登場しており、口から入れるより楽に検査を受けることができます。実際に検査を行うかどうかは医師の判断によります。典型的な症状がある場合には、必ずしも直ちに胃カメラ検査をせず症状に基づいて治療を開始することもあります。一方で、症状が長引いていたり治療をしても改善しない場合には、正確な診断や他の病気の有無を確認するために胃カメラ検査を受けることが勧められます。

大腸カメラ(大腸内視鏡検査)という言葉も耳にしますが、こちらは大腸(結腸)の中を観察する検査であり、逆流性食道炎の診断には通常用いません。大腸カメラは主に大腸ポリープや大腸がんなど大腸の病気を調べるための検査です。逆流性食道炎の診断には関係ない別の検査という点を押さえておきましょう。

治療法

逆流性食道炎の治療は、大きく薬による治療と生活習慣の改善の二本柱です。まず薬物療法では、胃酸の分泌を抑える薬剤が中心となります。代表的なのはプロトンポンプ阻害薬(PPI)という胃酸分泌抑制の効果が強い薬で、多くの患者さんでこの薬により胸やけなどの症状が改善します。必要に応じてヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)を用いたり、胃の運動を良くする薬を併用することもあります。薬の種類や飲み方については必ず医師の指示に従い、自己判断で中止したり減量しないようにしましょう。症状が良くなってもしばらく継続治療が必要な場合があります。

薬で症状が落ち着いても、再発防止や根本的な改善には生活習慣の見直しが欠かせません。次の章で述べるような生活上の注意点を実践することで、薬の効果を高め再発を防ぐことが期待できます。また、逆流性食道炎の症状が強く、薬を長期間服用し続けなければならないような場合には、患者さんの希望次第で手術による治療を検討することもあります。胃と食道の接合部を外科的に補強して逆流を防ぐ手術(抗逆流手術)ですが、合併症のリスクや入院が必要になるため、手術すべきかどうかは専門医と十分に相談して判断されます。手術はあくまで一部の難治例に限られ、多くの患者さんは薬物療法と生活改善で症状のコントロールが可能です。

生活習慣で気をつける点

生活習慣の工夫によって胃酸の逆流を減らし、症状改善に大きな効果を発揮します。主な生活習慣改善のポイントは次のとおりです。

・食べ過ぎや早食いを避ける: 一度に大量に食べたり急いで食べたりすると胃内圧が高まり逆流を起こしやすくなります。腹八分目を心がけ、ゆっくり良く噛んで食べましょう。

・脂っこい食事や刺激物を控える: 脂肪分の多い食事は下部食道括約筋を緩める原因になります。またアルコールや炭酸飲料、カフェイン飲料は症状を悪化させることがあるため控えめにしましょう。酸っぱいものや香辛料など、食べて胸やけが出やすい食品も避けた方が無難です。

・食後すぐに横にならない: 食後2〜3時間は体を横にしないようにします。胃酸分泌が多い食後すぐに横になると逆流が起こりやすいため、就寝前の遅い食事は控えましょう。寝るときは上半身を少し高くしてあげると夜間の逆流予防に有効です。

・適正体重の維持: 肥満体型の人はお腹に脂肪が付くことで腹圧が高くなり、胃の内容物が食道に戻りやすくなります。実際に減量したら症状が改善した例も多くあります。腹囲が増えている方は無理のない範囲で減量に取り組みましょう。

・腹部を締め付けない: きついベルトやコルセット、ガードルなどでお腹周りを圧迫すると腹圧が上がり逆流を助長します。できるだけ締め付けの強い服装は避け、リラックスできる服装を選びましょう。長時間前かがみの姿勢を取ることも腹圧を上げる原因となるため注意が必要です。

・禁煙する: 喫煙習慣のある人は逆流性食道炎を起こしやすいことがわかっています。タバコは食道括約筋の働きを低下させるほか、唾液分泌を減らして胃酸中和力を下げてしまいます。これを機に禁煙にチャレンジしてみましょう。

まとめ

逆流性食道炎は適切な治療と生活習慣の改善によって、多くの場合は症状をコントロールできる疾患です。放置すると胸やけなどで日常生活に支障を来たし、生活の質(QOL)が低下するとの報告もありますが、治療によって健康な人と同程度のQOLまで回復することも知られています。ご紹介したような症状が続く場合には自己判断せず早めに医療機関へ相談し、医師の判断に従って適切な検査・治療を受けるようにしましょう。また、まれではありますが逆流性食道炎が長く続くと食道に潰瘍ができて出血したり、治癒の過程で食道が狭くなる狭窄や、食道粘膜の細胞が変化するバレット食道といった合併症が起こることがあります。バレット食道は海外では食道がん(腺がん)のリスクになることが知られていますが、日本では現時点でこのタイプのがんはまれです。いずれにせよ症状が長引く場合は定期的に検査を受け、医師と相談しながら上手に付き合っていくことが大切です。「もしかして」と思ったら早めの受診を心がけ、胃と食道を大切にしましょう。