2025年10月08日

慢性胆のう炎は、胆のうの炎症が長期にわたって続く病気です。胆のうは肝臓で作られた胆汁を一時的に貯め、食事の際に胆管へ送り出す袋状の臓器で、ここに炎症が起きると右上腹部の痛みや不快感が現れます。本記事では原因から検査・治療、がんとの関連までを専門家の知見に基づき分かりやすく解説します。

胆のうと慢性胆のう炎とは

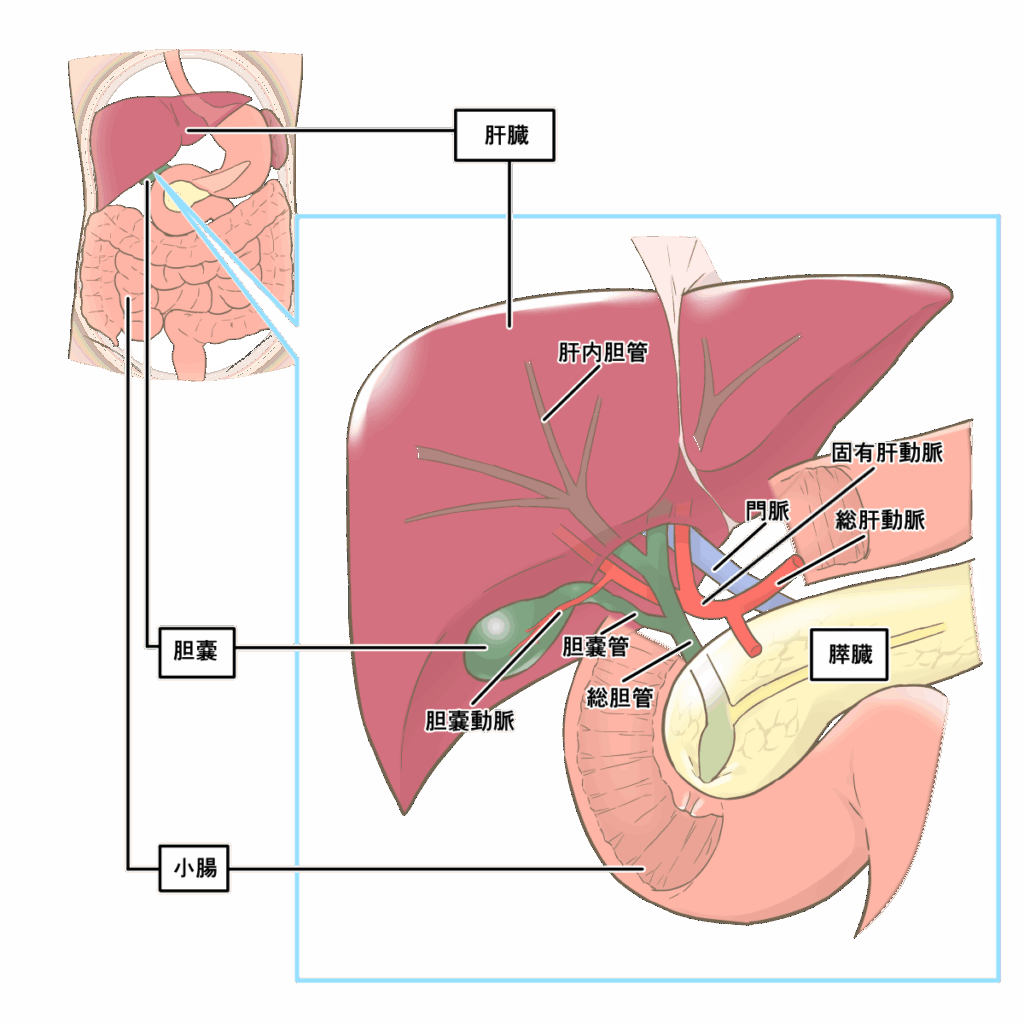

胆のうは肝臓で作られた胆汁を貯めて濃縮し、食事の脂肪を消化するために十二指腸へ送り出す重要な臓器です。慢性胆のう炎は胆のう壁が長期的に炎症を起こし、厚く硬くなって縮む状態で、ほとんどの場合胆石に伴う繰り返しの炎症が原因とされています。胆石が胆のうの出口(胆嚢管)をふさぎ、急性胆のう炎や胆石発作を繰り返すことで徐々に壁が傷付き、慢性化します。炎症が持続すると胆のうは縮んで機能が低下し、胆汁の流れが悪くなって更なる石が形成される悪循環に陥ります。

慢性胆のう炎の原因とリスク要因

最も多い原因は胆石です。StatPearlsが指摘するように、慢性胆のう炎の90%以上は胆石に伴う炎症であり、胆のう運動の機能低下(胆のう機能障害)や胆道が合流する先天的な形態異常でも起こることがあります。胆石ができる背景には以下のようなリスク要因が知られています。

・女性、肥満、40代、妊娠(「4F」)

女性ホルモンは胆汁中のコレステロールを増やし胆のうの収縮を低下させるため、女性は男性より発症しやすいことが報告されています。

・食生活や体重

欧米化した高脂肪食、肥満、糖尿病、メタボリック症候群は胆汁の成分バランスを崩し胆石を作りやすくします。反対に極端なダイエットや急激な体重減少も胆汁停滞を引き起こし、胆石を誘発します。

・年齢・遺伝的背景

胆石は40歳以降で増加し、特定の民族集団では発症率が高いことが報告されています。

・薬剤・ホルモン

エストロゲンを含む経口避妊薬やホルモン補充療法、総静脈栄養などもリスク因子とされています。

これらの要因が重なることで胆汁中のコレステロールが過剰となり、胆石が形成されやすくなります。胆石が胆嚢管を塞ぐと痛み(疝痛)を繰り返し、炎症が慢性化します。また、胆石や慢性胆のう炎は胆のうがんの危険因子であるとされ、胆のうがん患者の50〜60%に胆石が認められるとの報告もあります。そのため症状に気づいたら早めに医療機関で相談することが重要です。

症状:胆石痛と慢性炎症がもたらすサイン

慢性胆のう炎は無症状で経過することが多く、症状があっても軽度です。しかしながら、症状として次のような症状が起こることもあります。

・消化不良・膨満感

食後の腹部膨満感や吐き気、ガスが溜まりやすい感じが続きます。

・症状の慢性化

急性胆のう炎のような激しい発熱や吐き気は少なく、高齢者では症状がはっきりしないこともあります。

・右上腹部痛がきっかけで見つかるがん

胆石発作や胆のう炎による右季肋部痛をきっかけに胆のうがんが発見されることもあります。症状が軽いうちでも検査を受けることが重要です。

検査・診断の流れ

診断には問診と画像検査が重要です。初期検査として腹部超音波検査が最も有用で、胆石の有無や胆のう壁の肥厚、周囲の炎症所見を確認します。超音波で不明確な場合は造影CTやMRIを追加し、合併症や他の疾患を調べます。胆のうがんが疑われる場合は、CTやMRI、内視鏡検査で詳細な診断を行います。

慢性胆のう炎の治療

慢性胆のう炎であっても自覚症状に乏しい場合には定期的な超音波検査にて経過観察をすることがほとんどです。

症状を有する場合や、悪性が歌がれる場合に次のような治療を考慮することもあります。

・急性期の対応

慢性胆のう炎が悪化して急性発作を起こした場合は、絶食と点滴、必要に応じて抗菌薬や鎮痛剤を用いて炎症と痛みを抑えますmsdmanuals.com。感染の有無を判断するため血液検査や画像検査を行い、状態が落ち着いた後に計画的な手術を検討します。

・手術療法

慢性胆のう炎の根本治療は胆のう摘出術(胆のう手術)です。急性発作時には24〜48時間以内に手術を行うこともありますが、多くは症状が落ち着いてから予定手術として行います。近年は腹腔鏡下胆のう摘出術が主流で、数か所の小さな切開からカメラと器具を挿入して胆のうを摘出するため身体への負担が少ないのが特徴です。癒着や以前の手術歴がある場合は開腹手術になることもあります。

・手術以外の治療

手術が難しい人や無症状の患者では、低脂肪食など生活習慣の改善と経過観察が選択されます。胆石溶解薬としてウルソデオキシコール酸を用いることがありますが、慢性胆のう炎への効果は限定的です。胆管に石が落ちている場合は内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)で石を取り除きます。

慢性胆のう炎と胆のうがんの関係

慢性胆のう炎や胆石は胆のうがんの重要な危険因子とされています。研究によれば、胆のうがん患者の約85%が胆石を有し、国立がん研究センター東病院でも胆石や胆のう炎がきっかけでがんが見つかることがあると報告しています。

胆のうがんは日本では年間約8,200人が発症し、進行した場合の5年生存率は3%と非常に予後が悪いがんです。右上腹部痛や胆石発作が続く場合は、炎症の治療だけでなくがんの可能性も考えて早期に医療機関で検査を受けることが大切です。

予防・早期発見のために

慢性胆のう炎を防ぐには、胆石を作りにくい生活習慣が重要です。適正体重の維持、バランスの良い食事、適度な運動を心がけましょう。急激なダイエットや長期間の断食は避け、女性はホルモン剤の使用について医師に相談することが勧められます。家族に胆石や胆のうがんの既往がある方や妊娠中の方は特に注意が必要です。右上腹部の痛みや消化不良が続く場合、「そのうち治る」と放置せず、早めに医療機関を受診してください。