2025年08月21日

下痢をしてしまったとき、「この下痢は放置しても大丈夫だろうか?それとも病院に行くべきだろうか?」と悩む方は多いでしょう。下痢自体は日常的によくある症状ですが、その原因はさまざまで、場合によっては重大な病気が隠れていることもあります。本記事では、下痢の定義や主な原因となる疾患をわかりやすく解説し、どのようなときに様子を見てもよいのか、そしてどのような症状があれば病院を受診すべきかについて説明します。

下痢とは?放置して様子を見るべきケース

「下痢」とは一般に水のように軟らかい便が1日に3回以上出る状態を指します。多くの急性の下痢(発症から間もない下痢)は、ウイルス感染(いわゆる胃腸かぜ)や食あたりなどが原因で起こり、先進国では通常数日以内に自然に軽快することがほとんどです。例えばノロウイルスやロタウイルスによる胃腸炎、あるいは傷んだ食品を食べたことによる食中毒などは典型的な原因です。こうした急性の下痢は脱水に注意しながら水分や電解質を補給し、自宅で安静に様子を見ることで改善する場合が多いです。実際、急性の下痢のほとんどは数日で自然に治ります。発熱や腹痛を伴わない軽い下痢が1~2日で治まり、普段どおり食事・水分が摂れるようであれば、基本的には自宅で様子を見ても良いでしょう。ただし、下痢が続く間は脱水予防のためにこまめな水分補給を心がけ、胃腸に負担をかける脂っこい食事や刺激物は控えるようにします。

一方で、下痢が長引く場合(一般には4週間以上続くものを「慢性下痢」といいます)や、何度も繰り返す場合は注意が必要です。慢性的な下痢の陰には、放置すべきでない病気が潜んでいる可能性があります。また急性の下痢であっても症状が重い場合には、早めに医療機関を受診した方が安全です。次の章では、下痢の背景にどのような疾患が考えられるかを頻度の高いものから説明し、その後にどんな症状があれば病院受診を検討すべきかを具体的に示します。

下痢の主な原因・考えられる疾患

下痢を引き起こす原因には様々なものがあります。代表的な原因や疾患を以下に頻度の多いと考えられる順に挙げます。

・感染性腸炎(ウイルス・細菌など)

最も多い下痢の原因です。ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス性胃腸炎や、サルモネラ、カンピロバクター、病原性大腸菌などによる細菌性腸炎(食中毒)が含まれます。これらは激しい下痢や嘔吐を引き起こしますが、通常は一過性で1週間以内に改善することが多いです。ただし、脱水症状が強い場合は点滴などの治療が必要になるため注意が必要です。

・過敏性腸症候群(IBS)

検査をしても腸自体に炎症や潰瘍などの異常が見当たらないにもかかわらず、腹痛を伴う慢性的な下痢や便秘を繰り返す機能性腸疾患です。ストレスや緊張、生活リズムの乱れなどが主な誘因と考えられており、日本人の約10人に1人がIBSを持つとも言われます。下痢型(IBS-D)の場合、出勤前や緊張する場面で急に強い腹痛と下痢に襲われるのが典型で、トイレから離れられなくなることもあります。症状は良くなったり悪くなったりを繰り返しやすいですが、命に関わる病気ではありません。

・食事・薬剤が原因の下痢

特定の食べ物や薬が腸を刺激して下痢を起こすことがあります。例えば乳糖不耐症では乳製品に含まれる乳糖を分解できず、牛乳やヨーグルトを摂ると水様性の下痢を起こします。また、脂肪分の多い食事や過度のアルコール摂取も一時的な下痢の原因になります。薬剤では抗生物質の服用中に腸内細菌バランスが崩れて下痢をきたすことがあり、抗生物質関連下痢症や偽膜性大腸炎(Clostridioides difficile〈クロストリジオイデス・ディフィシル〉感染症)といった重篤な症状に発展するケースもあります。また、一部の消化不良を起こす糖アルコール(人工甘味料)を含む食品や下剤の乱用も慢性的な下痢を招く原因になります。

・炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)

原因不明の免疫反応により腸に慢性の炎症が生じる病気です。潰瘍性大腸炎では大腸の粘膜にただれや潰瘍ができ、血液を伴う下痢や腹痛が繰り返し起こるのが特徴です。しぶり腹(残便感と頻繁な便意)や発熱、体重減少などを伴うこともあります。一方、クローン病では消化管のあらゆる部位(主に小腸から大腸)が断続的に炎症を起こし、腹痛と下痢に加えて肛門周囲の病変(痔瘻など)を伴うことがあります。これら炎症性腸疾患は若年~中年に好発し、慢性的に症状が再燃寛解を繰り返す難病ですが、適切な治療により症状をコントロールすることが可能です。

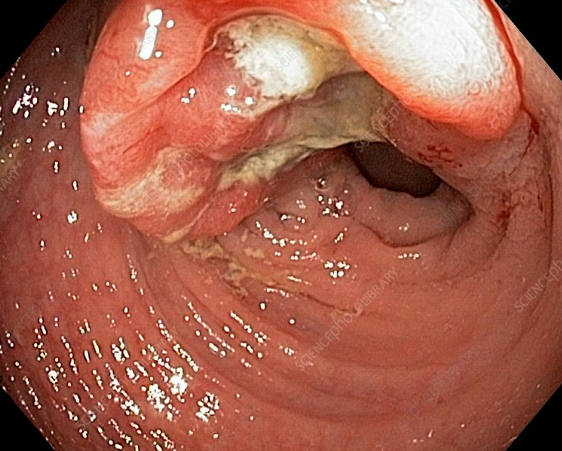

潰瘍性大腸炎の粘膜所見

・大腸がん

大腸の腫瘍(ポリープやがん)でも下痢症状が出ることがあります。大腸がんの初期には症状がないことも多いですが、進行すると下痢と便秘の繰り返しや血便、便が細くなる、残便感、腹痛などの症状が現れることがあります。特に中高年(40代以降)で下痢が長引く場合や便に血が混じる場合は、大腸がんの可能性も念頭に置いて精密検査を受けることが推奨されます。大腸がんそのものは頻度こそ高くありませんが(日本人の一生涯リスクは男性約10%、女性約8%とされています)、早期発見できれば内視鏡治療で完治が期待できる病気です。

進行大腸癌の粘膜所見

以上のように、下痢の背景には感染症から機能性の異常、炎症性の病気、腫瘍まで多岐にわたる原因が存在します。頻度の高い原因(感染性腸炎やIBSなど)は比較的軽症であることが多い一方、頻度は低くても見逃してはいけない疾患(炎症性腸疾患や大腸がんなど)もあります。では、私たちはどのような下痢のときに「放置せず病院に行った方がよい」のか、次に具体的なポイントを説明します。

病院に行くべきタイミングと症状

下痢の症状があるとき、次のような危険信号が見られたら早めに病院(消化器内科など)を受診することをお勧めします

- 意識がもうろうとして反応が鈍い(極度の倦怠感や意識障害がある)

- 水分をほとんど受け付けないほどの頻回の嘔吐がある

- 冷や汗が出るような激しい腹痛が持続している

- 血液が混じる便、またはタール状の黒い便(消化管出血を示唆)を認める

- 脱水症状(尿量の著しい減少、口渇、めまい・ふらつき、肌の乾燥など)がみられる

- 38℃以上の高熱が出ている

- 下痢が2日以上続いている、または1日に6回以上の水様便を繰り返している

上記のような症状が一つでも当てはまる場合は、「もう少し様子を見よう」と自己判断で下痢を放置せず、速やかに医療機関を受診してください。特に便に血が混じる場合や激しい腹痛を伴う場合は、潰瘍や重度の腸炎、外科的疾患(虫垂炎や腸閉塞など)も含めた緊急の対応が必要な病態の可能性があります。また、高齢者(65歳以上)や免疫力の低下した方、持病で抗生物質を服用中の方、妊娠中の方などは下痢による合併症(脱水や腎不全など)を起こしやすいため、症状が軽くても念のため早めに医師に相談することを検討してください。

病院を受診すると、医師は問診や診察のうえで必要な検査を行います。下痢の原因を特定するための検査には、血液検査(炎症反応や貧血の有無、腎機能や電解質バランスの評価)、便の検査(細菌培養や寄生虫検査、潜血反応など)、腹部超音波やCT検査(腸の炎症や腫瘍の有無を調べる)などがあります。さらに、症状や疑われる病気に応じて内視鏡検査が行われることもあります。例えば大腸内視鏡検査(大腸カメラ)では大腸全域の粘膜を直接観察できるため、原因不明の下痢が続くときには大腸の炎症(大腸炎)や腫瘍の有無を確認する目的で検討されます。同様に、上部消化管(胃や十二指腸)の病変が疑われる場合には胃カメラ(上部消化管内視鏡)による検査が行われ、必要に応じて小腸の一部を観察したり組織検査(生検)をすることもあります。内視鏡検査というと身構えてしまうかもしれませんが、適切な鎮静下で苦痛の少ない検査も可能ですし、何より原因究明や早期治療のために非常に有用な手段です。

まとめ:下痢を放置してよいかどうかの判断ポイント

通常、軽い下痢が短期間で治まる場合は自宅で様子を見ても構いません。水分と電解質を補給しながら安静に過ごし、胃腸に優しい食事を心がけましょう。ただし、下痢が長引く場合や本文で述べた危険な症状を伴う場合は、決して我慢して放置せず早めに医療機関を受診することが大切です。病院で適切な検査を受ければ、下痢の原因となっている病気を特定し、必要な治療(点滴や薬物治療、場合によっては内視鏡治療など)を迅速に受けることができます。特に大腸がんのように早期発見・治療が重要な疾患もあるため、「たかが下痢」と軽視せず、体からのサインを見逃さないようにしましょう。下痢と上手に付き合い、必要に応じて適切な医療の力を借りることで、皆さんの健康と安心につなげていただければ幸いです。