2025年10月05日

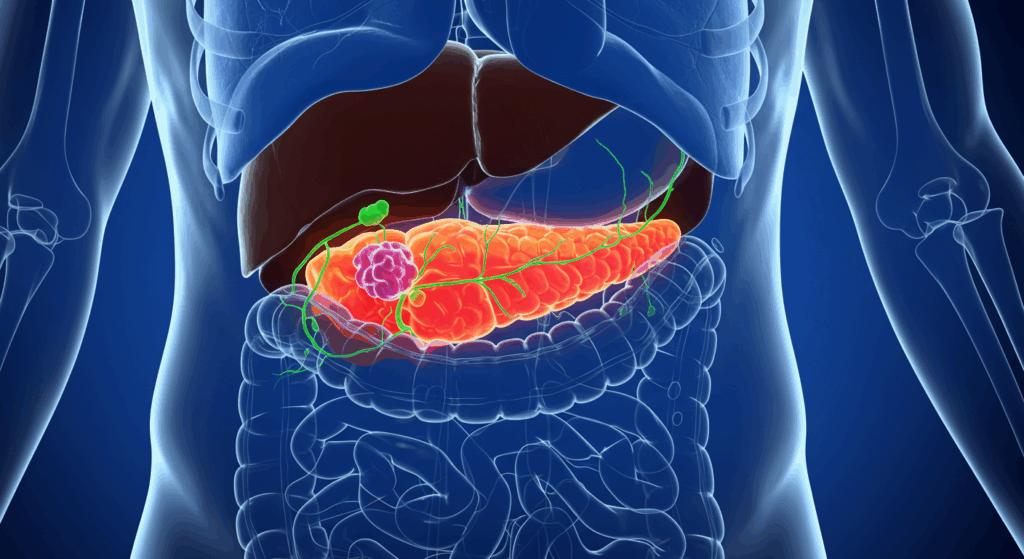

膵臓がんは早期にはほとんど症状が出ずに進行し、見つかったときには手遅れになりがちな疾患です。予後(治療成績)も悪く、日本における膵臓がんの罹患者数・死亡者数は年々増加傾向にあり、2019年にはがん死亡原因の第4位となっています。では、膵臓がんになりやすい人はどんな人なのでしょうか? 本記事では専門医の視点から膵臓がんのリスクについて解説します。高リスクとされる要因や特徴、症状(腹痛など)などをご説明していきます。

膵臓がんになりやすい人は?リスク要因をチェック

膵臓がんには、遺伝的・生活習慣的な様々なリスク要因(危険因子)が知られています。主なものを挙げると以下のとおりです。

- 喫煙:タバコを吸う人は吸わない人に比べて膵臓がん発症リスクが約1.6~1.8倍高いことが報告されています。

- 大量の飲酒:日常的にお酒を多量に飲む習慣もリスク上昇につながります。

- 肥満:肥満(BMI高値)の人は膵臓がんになりやすい傾向があります。

- 糖尿病:糖尿病(特に長期にわたり血糖コントロール不良の場合)は膵臓がんのリスク因子です。50歳を過ぎて急に糖尿病を発症した場合、膵臓がんが潜んでいる可能性があります。

- 慢性膵炎:長期間にわたる膵臓の炎症(慢性膵炎)は膵臓がん発生リスクを高めます。

- IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍):膵管内乳頭粘液性腫瘍という膵臓の嚢胞性病変を持つ人では、将来膵臓がんに進展する可能性があります。

- 家族歴:近親者に膵臓がん患者が複数いる場合(家族性膵がん)は、発症リスクが高いことが分かっています。心配な方は専門の医療機関に相談しましょう。

なお、これらはあくまで統計上の危険因子であり、該当しても必ず膵臓がんになるわけではありません。

膵臓がんの症状:腹痛に注意

膵臓がんは初期には自覚症状が出にくく、病状が進行してから症状が現れるケースが多いです。代表的な症状としては、上腹部から背中にかけての鈍い腹痛、原因不明の食欲不振や腹部膨満感(お腹が張る感じ)、そして胆管が塞がることで起こる黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)などがあります。糖尿病の急激な発症・悪化が手がかりとなる場合もあります。

これらの症状があるとき、まずは胃潰瘍や大腸の病気を疑って胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)や大腸カメラ(大腸内視鏡検査)検査を受ける方も多いでしょう。しかし膵臓は胃や腸の後ろ側に位置するため、通常の胃カメラ・大腸カメラでは膵臓を直接観察できません。内視鏡検査で異常なしと言われても、実際には膵臓に腫瘍が潜んでいた…というケースも起こり得ます。腹痛など気になる症状が長引く場合は、「様子を見る」のではなく消化器内科で詳しい検査を相談することが大切です。

膵臓がんの早期発見と検診・人間ドック

残念ながら現在、公的な膵臓がん検診(スクリーニング)は定められていません。

では膵臓がんを早期に見つけるにはどうすればいいのでしょうか。基本的には腹部超音波検査(エコー)やCT・MRI、さらに超音波内視鏡(EUS)検査やERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)などで膵臓を詳しく調べる必要があります。そのため人間ドックなどでMRIや腹部超音波検査などで検査を行うことも有効です。胃カメラや大腸カメラでは直接膵臓を観察できないため、症状やリスク因子から膵臓が心配と判断された場合にこれらの画像検査が検討されます。

例えば、ある解析では初期のがん細胞が生まれてから遠隔転移が起こるまで15年以上、さらに転移後に患者さんが亡くなるまで平均2年かかったと報告されています。理論上は長い潜伏期間があるものの、症状が出ず検診方法もないため現実には初期発見が非常に難しいのが実情です。

だからこそ「おかしい」と感じたら早めに受診すること、そして日頃から禁煙・適正体重の維持・過度な飲酒を控える・バランスの良い食事・運動習慣など生活習慣を整えてリスクを減らすことが重要です。特に禁煙は日本人において膵臓がん予防に有効であることが確認されています。膵臓がんは恐ろしい病気ですが、リスク要因を正しく理解し可能な範囲で対策することで、将来の発症リスクを下げられる可能性があります。