2025年08月26日

お腹が弱いと感じている方や、胃腸の調子が悪い時に「おなかに優しい食事」を心がけたいと思ったことはありませんか? 具体的にどのような食事が「胃腸に優しい」のか、なぜそれが大事なのかは意外と知られていません。本記事では、医師の視点からお腹に優しい食事の内容と、その背景にある胃腸の疾患、さらに症状が続く場合に病院で受診すべきタイミング(胃カメラ・大腸カメラなどの検査が必要なケース)について徹底解説します。

お腹に優しい食事とは?

「お腹に優しい食事」とは、消化管に負担をかけにくい消化の良い食べ物を中心とした食事のことです。具体的には、柔らかく調理されていて低脂肪・低食物繊維、刺激が少ない食事を指します。こうした食事は胃腸で分解・吸収しやすく、胃腸を休める効果があります。反対に胃腸に負担をかけるのは、脂肪分が多いものや香辛料の効いた刺激物、食物繊維が豊富で消化に時間がかかるもの、アルコールなどです。例えば、揚げ物や香辛料たっぷりの料理、野菜でもゴボウなどの繊維質が多いもの、玄米や全粒粉パンのような未精製の穀物、炭酸飲料や濃いコーヒーなどは胃腸を刺激しやすい食品です。

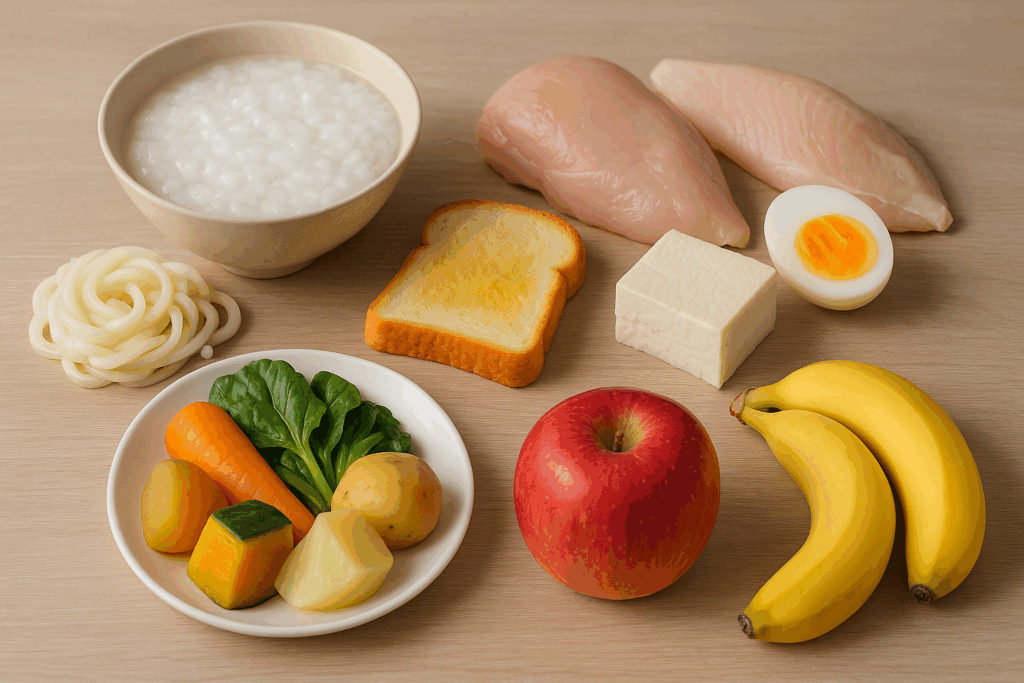

一方で、お腹に優しい消化の良い食品には次のようなものがあります。

主食類: お粥、ご飯、うどん、食パン(耳を落としてトーストしたもの)など(これらは柔らかく、水分が多いため消化しやすい)

タンパク質源: 脂肪の少ない肉(鶏胸肉やヒレ肉など)、白身魚(タラ、ヒラメ等)、豆腐・卵料理など(低脂肪で柔らかく調理されていれば胃にもたれにくい)

野菜: にんじん、大根、かぼちゃ、じゃがいも、ほうれん草などよく煮た野菜類(加熱して繊維を柔らかくすると消化が良くなります)

果物: バナナ、りんご、桃など(水分が多く繊維が比較的少ない果物。すりおろしたり加熱加工(ジャムやコンポート)するとさらに良い)

これらはあくまで一例ですが、総じて「柔らかい」「脂肪分が少ない」「食物繊維が少ないまたは十分に加熱されている」「刺激が少ない」といった共通点があります。なお、胃腸に優しい食事を心がける上で重要なのは、「絶対に食べてはいけない食品」があるわけではない点です。国立がん研究センター東病院の資料でも「食べてはいけない食品はありませんが、“消化の悪い食品”の摂り過ぎには注意」と記されています。つまり、揚げ物など胃に負担をかけやすいものは頻度や量を控えめにすることが大切で、消化に良い調理法・食品を中心に据えるというバランスが重要です。

胃腸の不調を感じるときに考えられる主な疾患

お腹に優しい食事が勧められる背景には、さまざまな胃腸の不調や疾患が考えられます。胃腸の調子が悪いと感じる場合、以下のような原因がないか振り返ってみましょう。

機能性ディスペプシア(消化不良): 明らかな器質的病変がないにも関わらず、胃もたれや胃痛、膨満感などが慢性的に起こる状態です。ストレスや早食いなどが一因とされ、胃の運動機能低下が関与します。脂っこいものや香辛料で症状が悪化しやすいため、胃に優しい食事で様子を見ることがあります。

過敏性腸症候群(IBS): 腹痛や下痢・便秘を繰り返す機能性の腸障害です。ストレスで悪化しやすく、特定の食べ物が引き金になることもあります。治療の第一歩は食生活の見直しで、規則正しい食事や不溶性の食物繊維・脂肪・香辛料・カフェイン・アルコールを控えるなどの指導が行われます。これらを実践することで症状が和らぐケースも多く、近年では食事療法がIBS治療において重要性を増しています。

逆流性食道炎(GERD): 胃酸が食道に逆流して胸やけや胃もたれを起こす病気です。脂肪分の多い食事やアルコール・コーヒーなどは下部食道括約筋を緩めて症状を悪化させるため、控えるべきです。胃酸の逆流を防ぐためにも、刺激の少ない食事をとり、食後すぐ横にならないようにすることが勧められます。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍: 胃酸やピロリ菌、鎮痛薬などが原因で胃や腸の粘膜に傷ができる疾患です。潰瘍があると胃痛や吐き気が生じ、刺激物で痛みが悪化することがあります。治療には薬が必要ですが、再発予防のためにも胃に負担をかけない食事(刺激物を避け、消化に良いものを摂る)が推奨されます。

感染性胃腸炎(食あたり): ウイルスや細菌による胃腸の感染症で、嘔吐や下痢が急性に起こります。症状が強い間は、水分補給を最優先し、食事は無理にとらず経口補水に努めます。症状が落ち着いてきたら、お粥やスープ、よく煮えたうどん、バナナ等の胃腸に優しいものから少しずつ再開すると良いでしょう。急性期に乳製品や油っこい物を摂ると下痢が悪化しやすいため注意が必要です。

その他の消化器疾患: 上記以外にも、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病など)や慢性の消化器疾患によって消化吸収に影響が出る場合があります。稀にですが、消化器のがん(胃がん・大腸がんなど)が原因で「なんとなくお腹の調子が悪い」と感じることもあります。特に中高年で症状が長引く場合は注意が必要です。

胃腸に優しい食事のポイント

実際に胃腸に優しい食事を心がける上で、以下のポイントに留意すると効果的です。

少量ずつ、回数を分けて食べる: 一度に大量の食事をとると消化管に負担がかかります。1日3食を基本にしつつ、症状に応じて少なめの食事を4~5回に分けるのも良いでしょう。食べ過ぎや深夜のドカ食いは避けてください。

よく噛んでゆっくり食べる: 食事を早食いすると消化不良を招きます。ひと口ごとによく噛み、食事に20分以上かけるつもりでゆったりとしたペースで食べましょう。早食いの習慣は胃腸への負担のみならず、空気の嚥下によるガス発生の原因にもなります。

食後すぐに横にならない: 食後すぐに横になると胃酸が逆流しやすくなり、胃もたれや胸やけの原因になります。特に夜は就寝の2~3時間前までに夕食を済ませ、食後はしばらく座るか立つなどして胃の内容物が消化管を下っていく姿勢をとりましょう。

刺激物や冷たい物を避ける: 胃腸が弱っている時は、香辛料の強い料理や熱すぎる・冷たすぎる飲食物は刺激となります。香辛料は控えめにし、飲み物も常温に近いものを選ぶと良いです。

アルコール・カフェインは控える: お酒やカフェイン飲料(コーヒー・紅茶・緑茶など)は胃酸分泌を促し、胃腸の粘膜を刺激します。症状がある時はできるだけ控え、摂取する場合も少量にとどめましょう。

以上のような工夫により、胃腸への負担を減らし不調の予防や改善につなげることが期待できます。ただし、これらの対策を講じても症状が続く場合や、明らかに症状が悪化する食べ物が特定できない場合には、自己判断に頼りすぎず医療機関で相談することも大切です。

症状が続く場合は病院へ(受診の目安と検査)

お腹に優しい食事を心がけても症状が長引く場合や、次のような警戒すべき症状がある場合は、早めに病院を受診しましょう。

体重減少: 意図しない体重減少がある場合は注意が必要です。例えば「最近食欲はあるのに痩せてきた」という時は、消化管の病気が隠れている可能性があります。

吐血や下血: コーヒーの残渣のような黒い吐物がある(吐血の疑い)場合や、黒色便・血の混じった便が出る場合は、消化管からの出血が考えられます。一刻も早く受診が必要です。

嚥下困難(飲み込みにくさ)や持続する嘔吐: 食べ物が飲み込みづらい、すぐ吐いてしまう、といった症状が続く場合も重大な疾患のサインかもしれません。

激しい腹痛: 冷や汗が出るような激痛や、徐々に悪化する強い腹痛は放置せず救急受診も検討してください。

上記のような症状がある場合には、消化器内科を受診し、必要に応じて胃内視鏡検査(胃カメラ)や大腸内視鏡検査(大腸カメラ)などの詳しい検査を受けることが勧められます。ガイドラインでは、特に高齢(おおむね50~60歳以上)で初発の消化器症状がある場合や警戒症状(いわゆるアラームサイン)がある場合には、早期に内視鏡検査で原因を調べるよう推奨しています。実際、ある研究でも55歳以上または警戒症状を伴う消化不良の患者では、早めに内視鏡検査を行うことで重大な病変の発見につながる可能性が指摘されています。内視鏡検査によって胃潰瘍や大腸ポリープ、胃・大腸がんなどが見つかり、適切な治療に結びつくケースもあります。

まとめ

「おなかに優しい食事」は、胃腸の調子が悪い時に誰でも実践できる基本的な対策です。脂肪や食物繊維、刺激物を控え、柔らかく消化しやすい食べ物を選ぶことで、胃腸を休ませ症状の改善が期待できます。これは一時的な胃もたれだけでなく、慢性的な機能性消化不良や過敏性腸症候群などの症状緩和にも有用です。しかし、一方で自己判断に頼りすぎて重大な疾患を見逃してはいけません。特に症状が長引く場合や、明らかな異常所見(体重減少や出血など)がある場合には、遠慮せず医療機関で相談し、必要なら胃カメラや大腸カメラなどで精密検査を受けましょう。適切な診断と治療を受けることで、安心して日々の食事を楽しめるようになります。お腹に優しい食事と医療の力を上手に組み合わせて、胃腸の健康を守っていきましょう。