2025年08月14日

血便とは何か?その原因は?

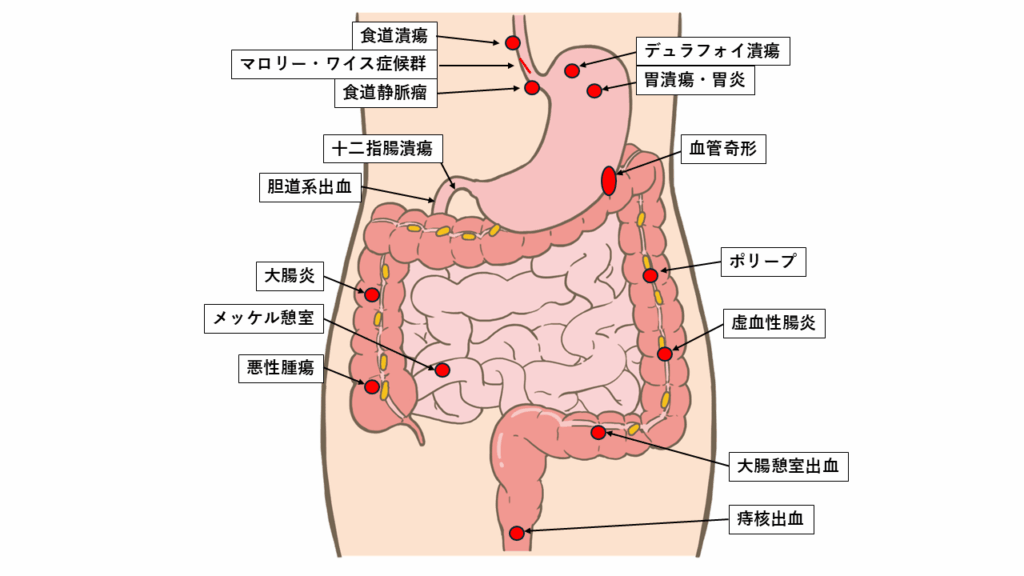

「血便」とは文字通り便に血液が混じった状態を指します。トイレで便器の水が真っ赤になって驚いて受診される方も多く、赤い鮮血や暗赤色の血液が肛門から出る場合に血便と呼びます。血便の原因としてまず思い浮かぶのは痔核(いぼ痔)や大腸がんですが、特に大腸がんを見逃さないことが重要です。しかし実際には、血便の原因は非常に多岐にわたります。鮮紅色の出血を見るとパニックになったり「痔の出血だろう」と安易に考えがちですが、原因には軽症のものから血圧低下を招く重篤なものまで様々で、がんが見つかることもあります。高齢者では一般の方にあまり馴染みがない大腸憩室出血や虚血性腸炎などが血便の原因としてしばしばみられます。本記事では、出血の部位や腹痛など随伴症状の部位に注目し、血便をきたす原因疾患を部位別に解説するとともに、受診の目安についても説明します。

出血部位と血便の色

上部消化管からの出血では吐血(胃から上の出血)や黒色便(タール便)として気付かれることが多く、原因の約半数は消化性潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍)です。他にも急性胃粘膜病変(びらん性胃炎)、食道炎、肝硬変に伴う食道・胃静脈瘤破裂、激しい嘔吐で食道粘膜が裂けるマロリーワイス症候群、胃がん・十二指腸がんなどが上部消化管出血の原因となります。上部消化管出血では腹痛がないことも多いですが、潰瘍が深く進行すると上腹部痛が現れることもあります。また黒色便は消化管出血を疑う重要なサインで、黒い便を認めたら必ず医療機関を受診して原因精査を受けることが推奨されます。

小腸からの出血は頻度が低く、消化管出血全体の約5~10%に過ぎません。小腸(十二指腸を除く空腸・回腸)は長いため、出血しても消化液で黒っぽく変色したり少量であれば見逃されたりすることがあります(小腸出血は原因不明の消化管出血[OGIB]と呼ばれることもあります)。小腸からの出血原因にはメッケル憩室(先天的な小腸の憩室で若年で出血することがあります)、小腸の血管奇形(動静脈奇形)、小腸腫瘍(消化管間質腫瘍<GIST>や小腸がん)、クローン病(回腸末端の潰瘍)などがあります。小腸出血は診断が難しいため、カプセル内視鏡や小腸内視鏡、造影検査など特殊な検査が必要になる場合があります。

大腸からの血便:考えられる主な疾患

大腸(結腸・直腸)からの出血は血便(下血)として目に見える形で現れることが多く、原因として多彩な大腸疾患が考えられます。代表的な疾患を以下に挙げます。

・大腸憩室出血

大腸壁の憩室(ポケット状のくぼみ)からの出血です。下部消化管出血の原因の中で最も頻度が高く、報告によっては全体の40~50%近くを占めます。特に高齢者で多く、痛みを伴わず突然大量の鮮血下血が起こるのが特徴です。憩室出血の多くは自然に止まりますが再発しやすいことが知られ、1年以内で20~35%、2年以内で33~42%に再出血が起こったとの報告があります。出血が激しい場合は血圧低下や貧血を起こし輸血が必要になることもあり注意が必要です。

・大腸ポリープ

大腸の腫瘍性病変でも出血が起こります。大腸がんは初期には自覚症状が少ないものの、進行すると便に血が混ざる(血便)、下痢と便秘の繰り返しなどの便通異常、便が細くなる(便柱狭小化)、残便感、貧血、腹痛、嘔吐など様々な症状が現れます。特に直腸に近い(S状結腸~直腸の)大腸がんでは便の表面に鮮血が付着する血便として発見されることが多いです。直腸がんでは腫瘍が大きくなると直腸の通り道が狭くなるため、便が細くなったり残便感が出現しやすくなります。大腸ポリープ(腺腫)も良性とはいえ出血することがあり、大きなポリープでは慢性的な出血で便潜血反応が陽性になったり、まれに大量出血する例もあります。

・炎症性腸疾患(IBD)

潰瘍性大腸炎やクローン病など、大腸や小腸に慢性の炎症・潰瘍を生じる疾患でも出血を伴います。潰瘍性大腸炎では大腸粘膜のびまん性潰瘍から粘血便(血液と粘液を含む下痢便)が生じ、しぶり腹(残便感)や腹痛を伴います。クローン病は小腸から大腸まで消化管の様々な部位に斑状の潰瘍を作る病気で、全体としては潰瘍性大腸炎より血便頻度は低めですが、大腸が侵されている場合には血便・下痢が見られることがあります。炎症性腸疾患はいずれも若年~中年で発症することが多く、慢性的な経過の中で下痢・腹痛とともに断続的に血便がみられます。

・感染性腸炎

細菌やウイルス感染による急性腸炎でも粘血便を呈することがあります。代表的なものは細菌性赤痢(赤痢菌)や腸管出血性大腸菌感染症(O157など)で、激しい腹痛や下痢に加えて血性の下痢便が特徴的です。これらは高熱や全身症状を伴うことが多く、通常は数日以内に症状が出揃うため、「数日間にわたり下痢と発熱が続き便に血が混じる」という場合は感染症を疑います。多くは自然軽快しますが、下痢が長引く場合や血便が続く場合は医療機関を受診し必要な検査や治療(抗菌薬など)を受けてください。

・虚血性腸炎

動脈硬化や便秘などが原因で大腸への血流が一時的に低下し、大腸粘膜に潰瘍・出血を起こす疾患です。比較的高齢の方に多く、特に左側の下行結腸~S状結腸で発生しやすいと言われます。特徴的なのは突然の下腹部激痛で始まり、何度かトイレに行くうちに鮮血便に気づくという経過です。痛みと血便が同時に起こるため比較的早期に受診されることが多く、軽症例では絶食・補液など内科的治療で1~2週間で改善します。ただし虚血範囲が広がると大腸粘膜が壊死して穿孔・腹膜炎に至る危険もあり、壊死が疑われる場合は外科手術が検討されます。

・放射性腸炎・その他

骨盤部への放射線治療後に大腸粘膜が障害され出血しやすくなる放射線性直腸炎、大腸の血管奇形(Angiodysplasia)による反復性の出血、大腸寄生虫症(鞭虫症などで粘血便となることがあります)、腸結核やアメーバ赤痢など感染症、腸重積(成人では腫瘍がきっかけ)など、稀な原因も多数報告されています。これらは頻度は高くありませんが、出血症状が続く場合には念頭に置いて専門医による精査が必要です。

肛門からの出血:考えられる主な疾患

肛門周辺の病気が原因で出血する場合、鮮紅色の血液がトイレットペーパーに付着したりポタポタと滴下する程度であることが多く、一般には痔からの出血と認識されやすいです。しかし肛門部の出血も量が多かったり長引いたりする場合は注意が必要です。肛門からの出血原因として代表的なものを挙げます。

・痔核(いぼ痔)

肛門の静脈がうっ血してふくらんだ静脈瘤で、便通時に破れて出血することがあります。若い世代の下部消化管出血の原因として最も多いのは痔核などの肛門疾患であり、痔核出血は良性で軽症の場合がほとんどですが、放置は禁物です。痛みのない鮮血の出血が少量みられる場合は内痔核の可能性が高いですが、自己判断で「痔だろう」と決めつけるのは危険です。同じ年代でも炎症性腸疾患や大腸がんが隠れていることもあるため、血便が続く場合は痔がある方でも一度大腸内視鏡(大腸カメラ)検査で確認することが望ましいでしょう。

・裂肛(切れ痔)

肛門の皮膚が裂けて生じる傷で、硬い便で切れて出血します。鮮紅色の出血がみられ、痔核と症状が似ていますが、裂肛の方が排便時の痛みが強いのが特徴です。裂肛も多くは保存的に治りますが、慢性化すると潰瘍が深くなり治りにくくなるため、肛門痛と出血が続く場合は肛門科で相談してください。

・直腸潰瘍・直腸炎

便秘で固い便が直腸粘膜を傷つけて生じる孤立性直腸潰瘍症候群や、放射線治療後の直腸炎、感染症や抗生剤長期使用による偽膜性大腸炎など、直腸~肛門部の炎症でも出血します。症状や内視鏡所見で他の疾患(炎症性腸疾患やがんなど)と鑑別する必要があります。

・直腸がん・肛門がん

肛門に近い直腸のがんや肛門管のがん(稀ですが肛門周囲に生じる皮膚がんの一種)でも出血します。直腸がんでは上述のように血便や便が細くなる症状が出やすく、痔と紛らわしいことがあります。肛門がんは頻度こそ低いものの、肛門周囲にしこりができて出血や痛みを伴うことがあり、痔と思っていたら実は肛門がんだったという例もあります。肛門付近に治りにくい潰瘍やしこりがある場合は早めに肛門科を受診しましょう。

なお、痔核や裂肛による出血は排便時のみで少量に留まり、慢性的な貧血になることは稀です。しかし「痔があるから血便は放置して良い」ということには決してなりません。実際に血便の原因は一つとは限らず、痔核と大腸がんが合併するケースもあります。肛門の出血だからと安心せず、一度は大腸内視鏡検査で大腸がんなどがないか確認することが推奨されます。

血便があるとき受診すべきタイミングは?~検査と治療

血便が出現した場合は基本的に早めに消化器科を受診して原因を調べることをお勧めします。とくに以下のようなケースでは放置せず医療機関で相談すべきです。

・原因に心当たりがない場合

便秘でいきんだ、肛門に痛みがあるといった明確な理由がなく突然血便が出た場合は要注意です。若い方でもまずは消化器内科を受診し、必要に応じて大腸カメラ(大腸内視鏡検査)で大腸の中を直接調べることが望ましいでしょう。

・強い腹痛を伴う場合

痛みは体からの重要なサインです。肛門や直腸の痛みを伴う場合は裂肛など肛門の傷が考えられますし、下腹部痛がある場合は大腸炎(虚血性腸炎や感染性腸炎、炎症性腸疾患など)を示唆します。特に突然の激しい腹痛と大量の鮮血便がある場合は虚血性腸炎など緊急処置が必要な病気の可能性があるため早急に受診してください。また上腹部痛を伴う黒色便がある場合は胃・十二指腸潰瘍など上部消化管出血の疑いが強く、こちらも緊急性が高いと考えられます。

まとめ

血便は痔など軽い病気から大腸がんまで多数の原因で起こり得ます。特に中高年で血便が初めて出た場合は安易に痔だと決めつけず、ぜひ消化器科で検査を受けてください。出血の色調や部位、腹痛の有無は原因推測の手がかりになりますが、最終的な診断は検査による確認が必要です。適切に原因を突き止めて早期に対処し、安心と健康を取り戻しましょう。まずは専門医に相談することが大切です。