2025年09月03日

バレット食道とは、食道と胃の境目付近の食道粘膜(本来は「扁平上皮」と呼ばれる組織)が胃食道逆流症(GERD)などによる慢性的な胃酸の刺激で傷つき、その修復過程で胃や腸の粘膜(円柱上皮)に置き換わってしまった状態を指します。簡単に言うと、本来食道には存在しない胃の粘膜が食道側に張り出してきている状態です。この名前は最初に報告したイギリス人医師バレットに由来し、日本語では「バレット食道」あるいは「バレット上皮」と呼ばれます。逆流性食道炎(胃酸の食道への逆流による食道のただれ)を繰り返す人に起こりやすい合併症の一つで、欧米では慢性的な胃酸逆流(GERD)の結果起こる代表的な病変とされています。近年、日本でも食生活の欧米化やヘリコバクター・ピロリ菌除菌後の胃酸分泌増加に伴い、バレット食道が指摘されるケースが増えてきました。

バレット食道と逆流性食道炎の関係(原因とリスク要因)

バレット食道になる最大の原因は長期間にわたる胃酸の逆流です。胃酸や胆汁が慢性的に食道へ逆流し食道粘膜に炎症を繰り返すと、防御反応で食道粘膜が耐酸性の高い別の細胞(胃や腸の粘膜様の細胞)に置き換わってしまうことがあります。この現象を「上皮の化生(置換)」といい、これがバレット食道の本態です。特に胃食道逆流症(GERD)を長年患っている人でリスクが高く、実際に慢性のGERD患者の約5%ほどがバレット食道を発症すると報告されています。逆流性食道炎の有無にかかわらず、高齢(50歳以上)や男性、肥満体型、食道裂孔ヘルニアのある人、喫煙習慣がある人ではバレット食道のリスクが高まることが知られています。一方で、一部の患者さんでは自覚症状のないままバレット食道を生じている場合もあります。つまり、「胸焼けなどの症状がない人」にもバレット食道が隠れている可能性があるため注意が必要です。

バレット食道そのものは良性の粘膜変化ですが、放置して長年経過すると一部で細胞の異常増殖(異形成や腫瘍化)が起こり、食道腺がん(バレット食道がん)に進展するリスクがあります。特にバレット食道が長く広い場合(ロングセグメント:3cm以上)は、短い場合に比べて食道がんを発症する危険性が高いことが分かっています。欧米では食道がんの約半数以上がバレット食道由来の腺がんですが、従来日本では食道がんの大多数は扁平上皮がんであり、バレット食道から生じる腺がん(バレット食道がん)は割合が少ない傾向にありました。それでもゼロではないリスクであり、近年では逆流性食道炎の増加に伴って日本でもバレット食道関連の腺がんが徐々に増えてきているため、油断はできません。実際、バレット食道が確認された患者さんでは年間0.1〜0.3%程度の割合で食道がんに進行するとの報告もあります。リスク自体は高くありませんが、一般の人に比べれば発がん率が有意に高い状態であることは確かです。特にバレット粘膜に異形成(がんの一歩手前の細胞異常)が認められる場合や、上述のようにバレット粘膜が長く広がっている場合には、将来的な食道がん発生リスクが高くなるためより注意深い経過観察や治療が必要です。

バレット食道の症状

バレット食道そのものに特異的な症状はありません。多くの場合、患者さんは逆流性食道炎の症状(胸焼け、酸っぱいものが上がってくる呑酸など)で悩んでいて検査を受けた結果としてバレット食道を指摘されます。しかし中には逆流症状が軽かったり全く自覚していなかったりして、健康診断の胃内視鏡検査(胃カメラ)で偶然バレット食道が見つかるケースもあります。そのため、胸焼けなどが少ないからといって安心はできません。逆流性食道炎が進行して食道狭窄を来すと食べ物が飲み込みにくい(嚥下困難)といった症状が出ることがありますが、バレット食道の段階では明らかな嚥下障害を起こすことは稀です。もしバレット食道が食道がんへ進行してしまった場合には、嚥下困難や黒色便(消化管出血のサイン)などの症状が現れることがあります。しかしこれらはかなり進行した段階の症状ですので、そうなる前に定期検査で早期発見・早期治療することが重要です。

逆流性食道炎の症状が長引いている人や、胃酸逆流の症状が急に悪化した人は注意が必要です。バレット食道の有無にかかわらず、以下のような症状がある場合は早めに消化器内科を受診しましょう。

・胸焼けや呑酸が慢性的に続いている(特に毎日or週に何度も起こる)

・胸の真ん中から喉にかけての灼熱感、不快感が2週間以上続く

・食べ物が飲み込みづらい、つかえる感じがある

・吐血や黒い便が出る(消化管からの出血が疑われます)

・長引く原因不明の咳嗽や喘息様症状(胃酸逆流が気道を刺激している可能性があります)

上記のような症状がみられる場合、放置せず必ず医療機関で相談してください。

バレット食道の検査と診断(胃カメラ・大腸カメラについて)

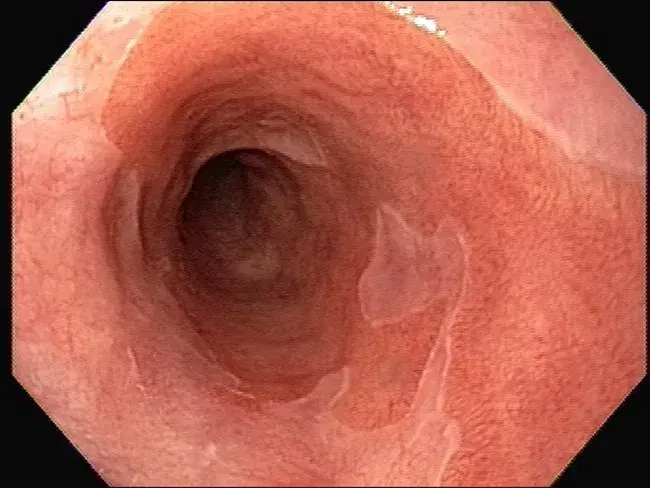

バレット食道の診断には内視鏡検査が不可欠です。一般的には上部消化管内視鏡検査(いわゆる「胃カメラ」)によって食道と胃の境目を直接観察し、食道下部に胃粘膜様の部分が広がっていないか確認します。内視鏡医は、食道と胃のつなぎ目(解剖学的には食道胃接合部といいます)に見られる鮮やかなサーモンピンク色の粘膜が食道側へ突出しているのを見つけたときに「バレット食道」を疑います。正常の食道粘膜は薄いピンク〜白色で血管が透けて見えるのに対し、胃の粘膜は赤みが強いためコントラストで判別できます。疑わしい粘膜が見つかった場合には、内視鏡下で組織の一部を採取する生検検査を行い、顕微鏡で細胞を調べて確定診断します。生検で食道粘膜に腸上皮化生(腸の粘膜に似た細胞変化)が認められればバレット食道と診断されます。

胃カメラは口または鼻から細いカメラを挿入して食道・胃・十二指腸を観察する検査です。一方、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は肛門からカメラを入れて大腸を調べる検査であり、バレット食道の診断には直接関係しません。ただし消化管全体の健診という観点では、胃カメラと大腸カメラの両方を適切な間隔で受けておくことが望ましいでしょう。特に中高年の方は胃だけでなく大腸の検査も重要です。実際、食道がんや胃がんの患者さんでは大腸がんなど他の消化管のがんを合併する例も知られており、年齢や症状に応じて包括的に消化管をチェックすることが早期発見・早期治療につながります。

日本人のバレット食道は、胃カメラ検査を受けた人の中で短いタイプ(SSBE)が比較的頻繁に見つかる一方、長いタイプ(LSBE)はかなり稀と言われます。健康診断や人間ドックの胃内視鏡検査で「バレット粘膜あり」などと指摘されるのは多くがSSBE(3cm未満)の所見です。こうした短いバレット食道の場合、現時点でそれ自体が重大な病気というわけではありませんが、将来的に全く安心とも言い切れません。後述するように、バレット粘膜が一部でも存在するということは食道がんのリスクが通常より高い状態ですので、指摘を受けた場合には放置せず消化器専門医に相談することをおすすめします。

なお、慢性的に胃酸逆流症状のある方は症状の有無にかかわらずバレット食道のスクリーニング目的で定期的に胃カメラ検査を受けることが推奨されています。特に5年以上にわたり週1回以上の頻度で胃酸の逆流や胸焼けが起こる方、逆流薬(胃酸を抑える薬)を常用している方などは、一度きちんと内視鏡検査で食道粘膜の状態を確認しておくと安心です。

バレット食道の治療と経過観察

バレット食道そのものを元の正常粘膜に戻す根本的な治療法はありません。したがって治療の目標は、バレット粘膜がこれ以上広がったり、将来的にがん化したりしないように進行を抑えることです。基本となるのは胃食道逆流症(GERD)の治療です。現在逆流性食道炎の症状や所見がある場合には、まずプロトンポンプ阻害薬(PPI)などの胃酸分泌抑制薬や食道運動機能改善薬で炎症をしっかり治療します。生活習慣の改善も重要で、食後すぐに横にならない、就寝前2時間は飲食を控える、暴飲暴食や脂っこい食事を避ける、肥満解消、喫煙・大量飲酒の是正などが逆流対策として推奨されます。逆流症状が改善すれば、食道粘膜の傷も治りやすくなります。ただし薬や生活指導によって胃酸の逆流を抑えても、既に生じてしまったバレット食道が消えるわけではない点には注意が必要です。酸のコントロールによってがんへの進行リスクを完全になくせる科学的証拠は今のところありませんが、症状緩和と粘膜保護のため逆流防止の内科治療を続ける意義は大きいと考えられています。

バレット食道と診断された場合は、定期的な内視鏡フォロー(経過観察)が推奨されます。特にロングセグメントのバレット食道や異形成を伴う場合には、医師の指示する間隔でこまめに胃カメラを受け、粘膜に怪しい変化がないか監視します。欧米のガイドラインでは異形成のないバレット食道では2〜5年毎の内視鏡フォローを推奨していますが、日本ではバレット食道由来のがん発生率が低かったこともあり一律の間隔は定まっていません。ただ、近年はリスクが上昇している可能性も踏まえ、年に1回程度は内視鏡チェックを行う先生も多いようです。担当医と相談のうえ、自分に合ったフォローアップ計画を立てましょう。

前がん状態(異形成)や早期のがんが見つかった場合は、できるだけ速やかに粘膜を切除・消滅させる治療を行います。具体的には、内視鏡的粘膜切除術(EMR/ESD)などの内視鏡治療によって、異常細胞を含む粘膜部分を削ったりして除去します。これら内視鏡治療は体への負担が小さく、早期に発見されたバレット食道の異常に対しては高い効果が証明されています。高度の異形成や微小ながんであれば、内視鏡治療のみでがんの進展を未然に防ぐことが可能です。一方、内視鏡治療で対処できない進行がんに至ってしまった場合には、外科的手術(食道切除術など)や抗がん剤・放射線治療が必要となります。そこまで進行させないためにも、やはり定期検査による早期発見が何より重要です。

どんなときに病院を受診すべきか

バレット食道は早期には自覚症状がない病変ですが、前述のように将来的な食道がんのリスクファクターです。したがって、逆流症状のある方や健診などで逆流性食道炎・バレット食道を指摘された方は、適切なタイミングで消化器科を受診し、必要な検査・治療を受けることが大切です。

・慢性的な胸焼けや酸逆流がある

胸焼けや呑酸が続く方はたとえ症状が軽度でも一度は胃カメラ検査を受けておくことをおすすめします。特に症状が長期間(数年単位)持続している場合、バレット食道になっている可能性があります。症状がなくても前述のとおりバレット食道が潜んでいるケースもあるため、「昔から胃酸逆流があるけど検査はしたことがない」という人は要注意です。

・健康診断で異常を指摘された

人間ドックや健診の上部消化管X線検査(バリウム検査)で食道裂孔ヘルニアを指摘された方、あるいは胃内視鏡検査で「バレット粘膜」「食道の化生」などと記載された方は、放置せず専門医を受診しましょう。胃カメラの結果で逆流性食道炎が見られた方も同様です。食道と胃の境目が正常より上にあるとかヒダの延長といった所見もバレット食道の可能性がありますので、詳しく説明を受けるようにしてください。

・逆流性食道炎の治療中だが症状が改善しない

病院で逆流性食道炎と診断され薬を飲んでいるのに胸焼けが良くならない場合、食道粘膜の状態を再評価する必要があります。炎症が強く長引いているとバレット食道になりつつある可能性も考えられます。一度主治医に相談し、必要であれば追加の検査(内視鏡や24時間pHモニタリング検査など)を受けましょう。

・嚥下障害や出血症状が出た

上述の通り、食べ物が飲み込みにくい、胃酸が喉まで上がってきてむせる、吐血や黒色便が見られるといった症状は、食道がんも含め何らかの重篤な状態を示唆します。バレット食道が疑われる方でこうした症状が出現した場合、すみやかに専門医を受診してください。

まとめると、「バレット食道」は逆流性食道炎から発生することがある特殊な粘膜状態で、一種の前がん病変と位置付けられます。症状に乏しいため見逃されがちですが、胃カメラ検査で発見・監視することで食道がんの予防・早期発見につなげることができます。逆流症状がある方や指摘を受けた方は、適切に内視鏡検査を受け、医師の指導のもと生活習慣の改善や薬物療法を行いながら、必要に応じて定期フォローしていきましょう。バレット食道と上手に付き合っていけば、必ずしも食道がんに進行するわけではありません。早め早めの対応で、不安を取り除き健康な生活を維持しましょう。