2025年08月01日

食道がんは、のどと胃をつなぐ管である食道に発生する悪性腫瘍です。日本では年間約2万6千人が新たに食道がんと診断されており、特に中高年の男性に多くみられます。このがんの発生には喫煙や飲酒などの生活習慣が大きく関与しており、これらを習慣とする人ほどリスクが高まります。特にお酒を飲むと顔が赤くなる体質(アルコール分解酵素が弱い人)の場合、飲酒による発がん物質アセトアルデヒドの影響で食道がんの危険性がさらに高まることが報告されています。本記事では、食道がんの症状や検査方法、治療法について、早期発見の重要性を交えながら丁寧に解説します。

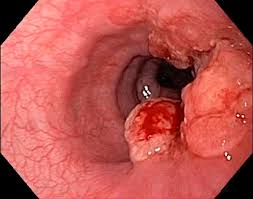

進行食道癌

食道がんの症状

早期の食道がんは自覚症状がほとんどありません。 がんが進行してくると症状が現れ始めます。代表的な症状には以下のようなものがあります。

- 飲食時の胸の違和感や痛み:食べ物や飲み物を飲み込んだ際に胸の奥がチクチクと痛んだり、熱いものを飲んだときにしみるような不快感があります。初期にはこうした症状が出たり消えたりすることもあります。

- 飲食物がつかえる感じ(嚥下困難):固いものが飲み込みにくくなり、進行するとやわらかい食べ物や水さえ通りにくくなります。食べ物がうまく通らないため食事量が減り、体重減少も起こりやすくなります。

- 胸や背中の痛み:がんが食道の壁を越えて周囲の臓器に広がると、胸の奥や背中に痛みを感じることがあります。

- 咳・嗄声(声がれ):食道がんが気管や気管支を圧迫・浸潤すると刺激で咳が出たり、声帯の神経に浸潤すると声がかすれる嗄声が起こります。

これらの症状は他の病気(例えば胃の不調、肺や心臓の病気など)でも起こり得るため、症状だけで食道がんと断定はできません。しかし、飲食時の違和感や嚥下しにくさが続く場合は注意が必要です。早めに医療機関を受診し、必要に応じて食道の検査(胃カメラなど)を受けることが大切です。

食道がんの検査・診断

食道がんが疑われる場合には、まず「がんかどうかを確定する検査」を行います。確定診断のための代表的な検査は以下の2つです。

- 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ):喉から胃まで内視鏡を挿入して食道の内側を直接観察し、異常があれば組織を採取(生検)してがん細胞の有無を調べます。内視鏡検査はバリウム検査では見つけにくい無症状の初期食道がんの発見にも有用です。

- 上部消化管造影検査(バリウム検査):バリウムという造影剤を飲んでX線撮影する検査です。食道の形や通り道を映し出し、腫瘍による狭窄の程度など食道全体の状態を把握します。

内視鏡検査で食道がんが確定診断された場合は、続いて「がんの進行度(ステージ)を診断する検査」を行います。進行度を調べる目的で、以下のような検査が組み合わされます。

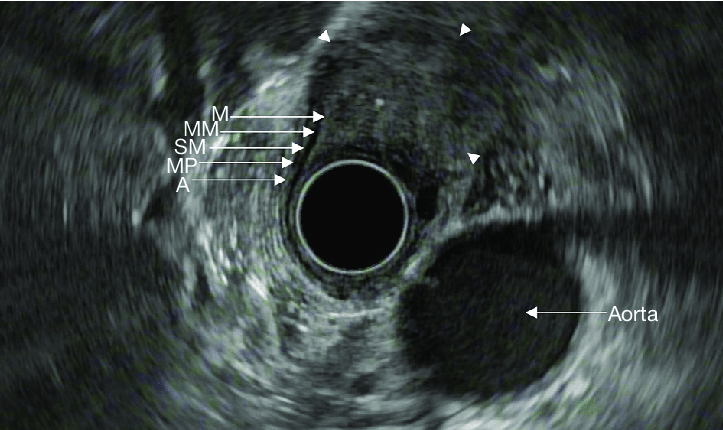

- 超音波内視鏡検査:先端に超音波装置が付いた内視鏡で、がんの深達度(どれくらい深く食道壁に及んでいるか)やリンパ節転移の有無を詳細に調べます。

Accuracy of endoscopic ultrasound in esophageal cancer stagingより参照

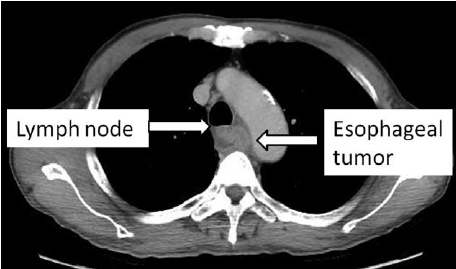

- 画像検査(CT・MRI・超音波[エコー]):胸部や腹部のCT検査・MRI検査により、がんが周囲臓器へ広がっていないか、リンパ節や肺・肝臓への転移がないかを確認します。超音波検査では肝臓や首のリンパ節転移の有無を調べます。これらの画像検査は食道がんの進行度を判断する上で特に重要です。

Aortic Pseudoaneurysm Formation Following Concurrent Chemoradiotherapy And Metallic Stent Insertion in a Patient With Esophageal Cancerより参照

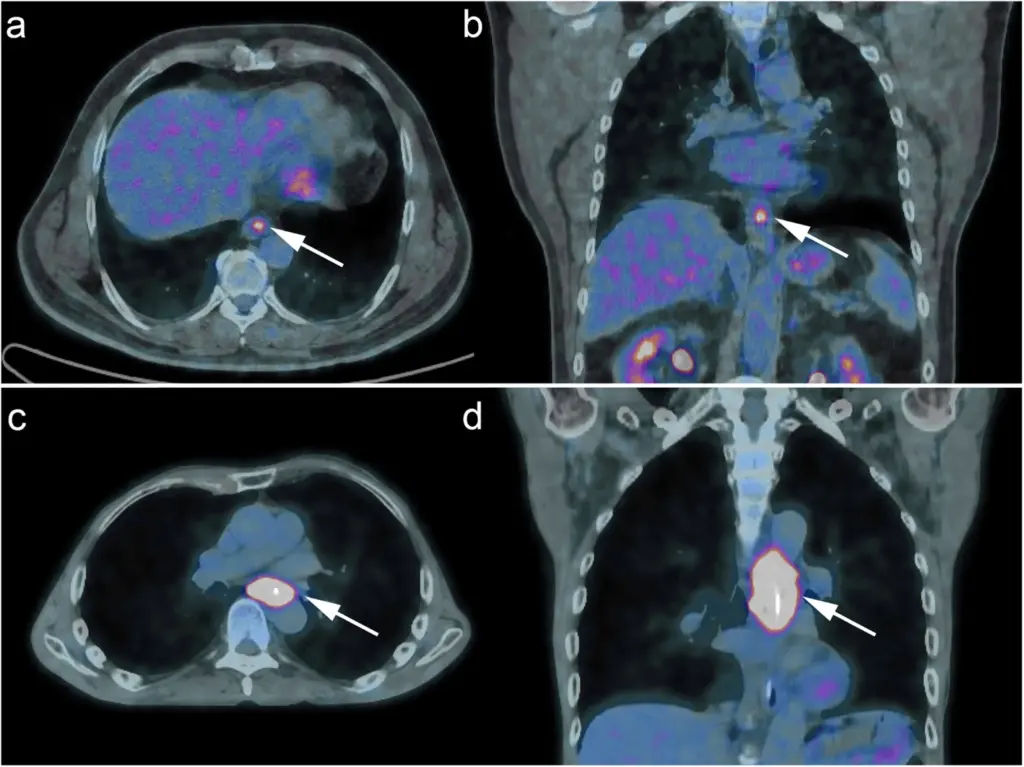

- PET検査:がん細胞が全身のどこにあるかを調べる検査で、転移の有無を把握するために行います(がん細胞はブドウ糖代謝が活発な性質を利用します)。

18F- FDG PET/CT-derived parameters predict clinical stage and prognosis of esophageal cancerより参照

なお、日本では食道がんに対する集団検診(スクリー二ング検査)は指針に定められていません。胃のバリウム検診では食道は詳しく写らないため、胃カメラ検査を受ける際に食道も観察してもらうことが重要です。最近では人間ドックなどで、胃カメラ(上部消化管内視鏡)と大腸カメラ(大腸内視鏡)を同時に受けることで、食道・胃・大腸といった消化管全体のがんを早期発見する試みも一般的になっています。

食道がんの治療法

食道がんの治療方針は、がんのステージ(病期)と患者さんの全身状態に応じて決定されます。標準的な治療法には、大きく内視鏡治療・外科手術・放射線治療・薬物療法の4つがあり、病状に合わせて選択・組み合わせられます。

- 内視鏡的切除(内視鏡治療):がんが食道の一番表面の粘膜にとどまっているごく早期の場合は、お腹を切らずに内視鏡で腫瘍だけを切除する治療が可能です。粘膜内にとどまる食道がんなら、食道を温存できる内視鏡的切除が標準治療として推奨されています。これにより体への負担が少なく、早期であれば内視鏡手術のみで完治も期待できます。

- 外科手術(食道切除術):がんが粘膜下層より深い場合や広範囲に及ぶ場合は、食道の部分切除あるいは全摘手術が検討されます。周囲のリンパ節も含めて切除する大掛かりな手術ですが、根治を目指す治療の中心です。近年は手術前後に抗がん剤治療を併用して再発リスクを下げるのが一般的で、ステージII・IIIでは手術が可能な体調であればまず抗がん剤治療を行ってから手術をするのが標準治療とされています。手術が難しい場合や患者さんが手術を望まない場合には、後述の放射線・抗がん剤による化学放射線療法で手術と同等の治療効果を目指すことも可能です。

- 放射線治療:高エネルギーX線などの放射線を照射してがん細胞を死滅させる治療です。食道がんでは単独で行う場合と、抗がん剤と同時に行う化学放射線療法の形で行う場合があります。特に化学放射線療法(放射線+抗がん剤併用)は、早期~局所進行の食道がんに対して手術と並ぶ治療法として位置づけられています。放射線治療は声帯や食道の形態を温存できる利点があり、手術が困難な場合の根治治療や、進行がんで症状緩和を目的とする場合にも用いられます。

- 薬物療法(抗がん剤治療):抗がん作用をもつ薬剤を用いてがん細胞を攻撃する治療です。食道がんでは手術と組み合わせて行われる化学療法(抗がん剤治療)に加え、放射線と同時に行う化学放射線療法の形で用いられることも多いです。進行・再発例では抗がん剤治療が主体となり、近年は免疫チェックポイント阻害薬(抗がん剤と併用した薬物療法)が導入され、治療成績の向上が期待されています。

最後に

食道がんの治療は高度な技術と体力を要するため、早期発見・早期治療が何より重要です。病期が進むと治療も大がかりになり、合併症のリスクも高まります。そのため、「のどに物がつかえる」「胸がしみるように痛む」といった症状を感じたら放置せず、できるだけ早く専門の医師(消化器内科や消化器外科)に相談してください。早期であればあるほど体への負担が少ない治療で済み、治療後の生活の質(QOL)も良好に保ちやすくなります。日頃から禁煙・節酒やバランスの良い食事を心がけ、症状に気付いたら早めに受診することで、食道がんから大切な健康を守りましょう。

参考文献

https://bmcmedimaging.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12880-019-0401-x/figures/4