2025年07月18日

前回の続きになります。

今回は肝硬変の治療法、予防方法について触れていきます。

肝硬変の治療法

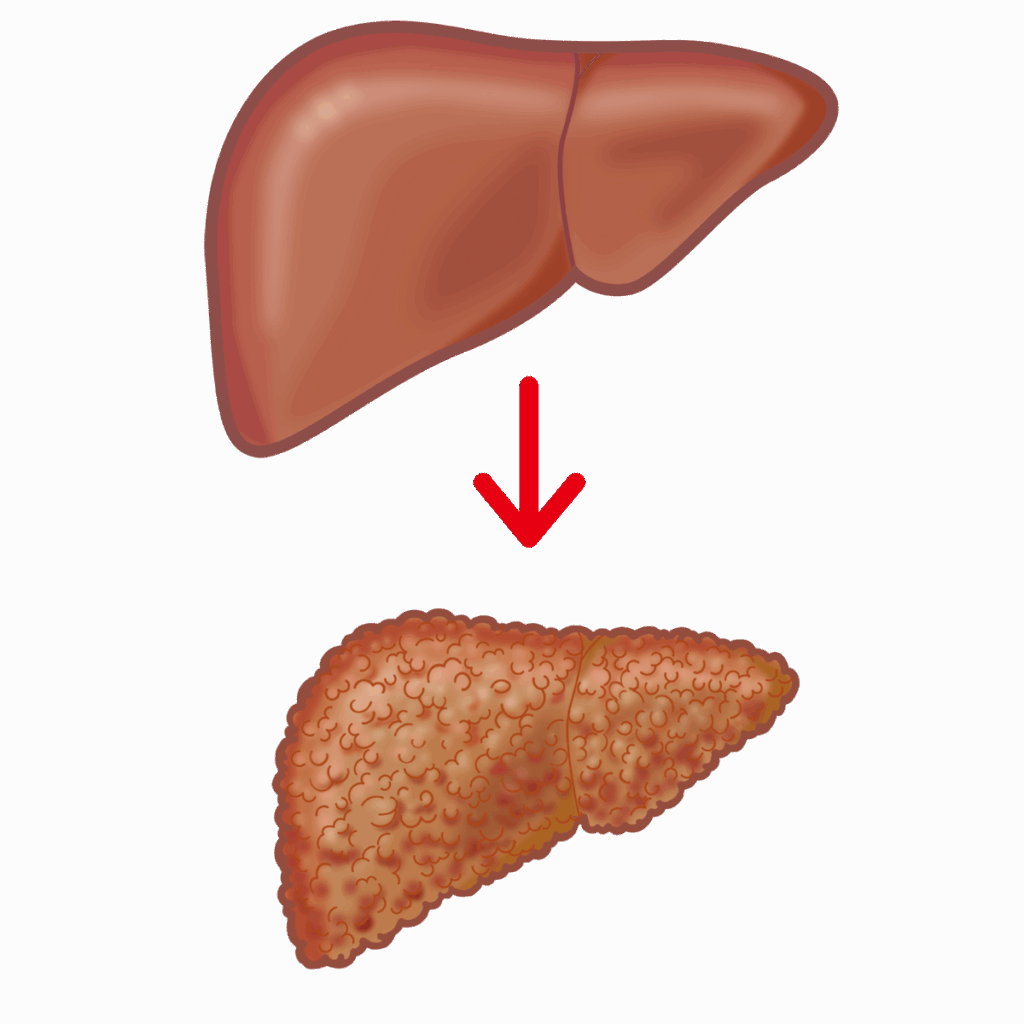

現時点で肝硬変そのものを元通りに治す特効薬は存在しません。肝硬変は非可逆的な変化を伴うため、治療の基本は「これ以上悪化させないこと」と「合併症を治療すること」になります。ただし原因となった病気に対する治療を行うことで、初期の肝硬変であれば線維化が改善する可能性があることも分かってきています。例えばC型肝炎やB型肝炎が原因の肝硬変では、ウイルスを排除できれば徐々に肝臓の線維が減少し肝機能が改善したという報告があります。そのためまずは背景にある原因疾患への対応が最優先です。

・肝硬変の原因治療

原因に応じた治療を的確に行うことで、肝硬変の進行を食い止められる場合があります。ウイルス性肝炎がある場合は抗ウイルス療法を行います。B型肝炎ではエンテカビルやテノホビルアラフェナミドフマル酸(TAF)などの核酸アナログ製剤を内服することで肝炎ウイルスの増殖を抑え、肝機能の改善が期待できます。C型肝炎ではインターフェロンに代わり経口の直接作用型抗ウイルス薬(DAA)が登場し、現在は飲み薬でウイルスを排除できるようになりました(※ただし腎機能など条件によって治療適応の判断が必要です)。アルコール性の場合は断酒が絶対条件です。禁酒することで残存する肝細胞の回復が期待できます。NASHが原因の場合は、肥満や糖尿病のコントロールが欠かせません。食事療法・運動療法による減量や生活習慣病の治療を並行して行い、脂肪肝炎の進行を食い止めます。自己免疫性肝炎が原因なら、副腎皮質ステロイドなどで肝炎の活動を抑える治療を行います。

・肝硬変そのものへの対症療法

肝硬変では栄養代謝の異常や各種合併症が生じるため、それぞれに対処療法を行います。例えば、低栄養への対策としてはバランスの良い食事療法に加え、分岐鎖アミノ酸(BCAA)製剤の補給があります。肝硬変では血中のBCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)が不足しがちなため、医療用のBCAA製剤を内服することで肝臓でのアルブミン合成を助け、栄養状態を改善させます。十分なエネルギーとタンパク質を含む食事を適切に摂ることが大切ですが、食欲不振が強い場合は医師や管理栄養士の指導のもとで高カロリー食やサプリメントを利用することも検討します。

・合併症治療

合併症の治療も重要です。腹水や浮腫に対しては、食塩摂取の制限とともに利尿薬の投与や必要に応じてアルブミン製剤の点滴補充を行います。難治性の腹水ではお腹の水を抜く穿刺処置(腹水穿刺)を行うこともあります。食道・胃静脈瘤に対しては、破裂予防のため内視鏡下での静脈瘤結紮術(輪ゴムによる縛止)や硬化療法を行います。再発しやすいため定期的な内視鏡検査で経過を追い、必要に応じて繰り返し処置をします。薬物療法では非選択的βブロッカーの内服が静脈瘤出血の予防に有効とされています。肝性脳症に対しては、腸内でアンモニアを発生させる悪玉菌を減らすためのラクツロース(非消化性二糖)内服や、リファキシミンなど非吸収型抗生物質の投与を行います。またエネルギー代謝を助けるL-カルニチン製剤や、亜鉛欠乏がある場合は亜鉛製剤を補充することで解毒を促すこともあります。このように症状に合わせた薬物療法で、患者さんのQOL(生活の質)を維持・向上させていきます。

・肝移植

肝硬変が進行し、一般的な治療では改善しない重症例では肝移植が選択肢となります。腹水や黄疸がどうしてもコントロールできない場合などに、諸条件(適応基準)を満たせば肝移植によって根本的な治療が可能です。日本では脳死ドナーからの肝移植だけでなく、家族から部分的に肝臓を提供してもらう生体肝移植も行われています。移植が成功すれば健康な肝臓の機能を取り戻せますが、手術のリスクや免疫抑制剤の生涯投与が必要になる負担も大きいため、最終手段として慎重に判断されます。

日常生活で気をつけること(予防策)

肝硬変を予防するには原因疾患を作らないことが何より重要です。具体的には以下のような生活上の注意点があります。

・肝炎ウイルスへの対策

B型肝炎・C型肝炎ウイルスに感染しないように注意しましょう。B型肝炎はワクチン接種で予防可能です。予防接種を受けていない人は医療機関で相談してください。また血液や体液を介して感染するため、不特定多数との針の使い回しや刺青・ピアス施術時の衛生管理、性行為時のコンドーム使用などに留意し、ウイルス感染リスクを減らすことが大切です。過去に肝炎ウイルスに感染したことがある人(キャリア)も定期的な検査でウイルス量をチェックし、必要に応じて治療を受けることで慢性肝炎への進行や肝硬変への移行を防ぎます。

・お酒と喫煙

お酒は適量にとどめ、日常的な多量飲酒は避けましょう。長年の大量飲酒は肝硬変のみならず肝がんの大きなリスクになります。飲酒習慣のある方は定期的に肝臓の検査を受け、自身の肝機能を把握することも有用です。また喫煙習慣も肝臓がん発症リスクを高める要因とされるため、健康維持のため禁煙が望ましいです。

・食生活と体重管理

肥満や糖尿病など生活習慣病を予防・改善することが肝硬変予防につながります。暴飲暴食を避け、野菜やタンパク質をバランス良く含んだ食事を心がけましょう。特に脂肪肝のある方は減量によって肝臓の脂肪蓄積を減らすことができます。適度な有酸素運動や筋力トレーニングも取り入れ、ウエイトコントロールを行いましょう。急激な減量はかえって負担となるため、無理のない範囲で継続することが大切です。

・肝臓に負担をかけない生活

肝臓で代謝される薬剤やサプリメントの乱用は避け、服用中の薬がある場合は主治医の指示を守りましょう。市販の解熱鎮痛薬や漢方薬でも、長期大量に服用すると肝障害を起こすものがあります。「肝臓に良い」と称する健康食品の中にもエビデンスが乏しいものがあり、中には肝機能に悪影響を与えるものも報告されています。安易に飛びつかず、信頼できる医療機関で相談してから利用してください。

以上のような生活習慣の改善や肝炎予防策を徹底することで、肝硬変になるリスクを大きく下げることができます。特に肝炎ウイルスによる慢性肝炎の治療や生活習慣病の管理をしっかり行えば、多くの場合肝硬変への進行を防ぐことが可能です。すでに肝硬変と診断された方でも、禁酒や食事療法、適度な運動を続けることで病状の安定化が期待できます。定期的に主治医の指導を受けながら、無理のない範囲で健康的な生活を送りましょう。

最後に、肝硬変は怖い病気ではありますが、原因への対処と生活習慣の見直しで進行を食い止められる可能性があります。早期発見・早期治療が何より重要ですので、気になる症状がある方やリスク因子をお持ちの方は早めに医療機関で検査を受けてください。肝臓を大切に守り、健康な生活を送りましょう。専門医の適切な治療とご自身の努力によって、肝硬変と向き合いながらも質の高い生活を維持することは十分可能です。どうぞお大事になさってください。