2025年07月18日

肝硬変は、慢性の肝臓病が進行した結果に起こる重篤な状態で、命に関わる病気です。しかし肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、病気があっても症状が現れにくいため、気づいたときにはすでに肝硬変にまで進行していることもあります。肝硬変では肝臓に線維(瘢痕)組織が増えて硬く変化し、肝機能が大きく低下した状態になります。一般的に一度肝硬変まで進むと元の正常な状態には戻りにくく、治療では進行を食い止め合併症を管理していくことが重要です。

この記事では、肝硬変とはどのような病気か、その原因・症状・診断方法・治療法、そして日常生活で気をつけることや予防策について、わかりやすく解説します。

今回は肝硬変のメカニズムと症状、検査方法について触れていきます。

肝硬変とは(概要と進行メカニズム)

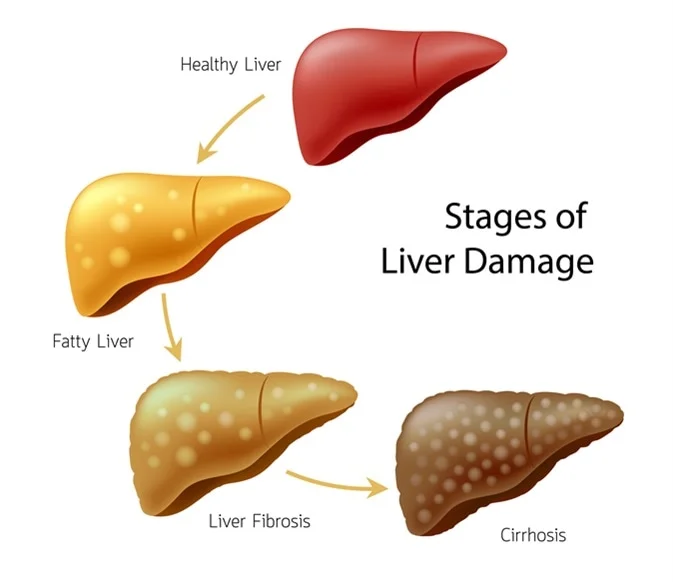

肝硬変とは、簡単に言えば肝臓に生じた慢性的な炎症や障害が繰り返された結果、肝臓全体が硬い瘢痕組織で覆われてしまった状態です。肝細胞(肝臓の細胞)が長年にわたり壊され再生する過程で、修復のための線維(コラーゲン)組織が過剰に蓄積し、肝臓がゴツゴツと硬く小さく変形してしまいます。その結果、血液が肝臓内をスムーズに流れにくくなり、門脈圧亢進症(肝臓に入る血流の圧力が上がった状態)を引き起こします。

門脈圧が高まると血液の逃げ道として食道や胃の静脈がこぶ状に膨らみ(食道・胃静脈瘤)、お腹に水が溜まる(腹水)などの合併症を生じます。一方、肝臓の働きそのものも著しく低下するため、有害物質の解毒や必要な蛋白質の合成が不十分となり、体内にアンモニアなどが蓄積して意識障害(肝性脳症)を起こしたり、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)などの症状が出ます。さらに肝硬変まで進行した肝臓では肝がん(肝細胞癌)の発生率も高くなり、慢性肝炎→肝硬変→肝がんと進行するケースが多いことが知られています。

肝硬変の主な原因

肝硬変を引き起こす原因には様々なものがありますが、代表的なものは以下の通りです。

・ウイルス性肝炎

B型肝炎ウイルス(HBV)やC型肝炎ウイルス(HCV)への慢性的な感染は、長期にわたる肝炎から肝硬変へ進行する主要な原因です。かつては日本における肝硬変の原因の多くをこれらウイルス性肝炎が占めていましたが、近年は抗ウイルス薬の進歩や予防接種の普及によりその割合は徐々に減少しています。それでも長年にわたるB型・C型肝炎の持続感染は現在でも肝硬変の重要な原因であり、早期発見・治療が欠かせません。

・アルコールの過剰摂取

長年の多量の飲酒も肝硬変の大きな原因です。大量のアルコール摂取によりアルコール性肝炎・肝繊維化が進行し、比較的短期間で肝硬変に至る場合もあります。一般に「1日あたりビール大瓶1本(約500ml)、日本酒1合程度」が適度な飲酒の目安とされますが、これを超える過剰な飲酒を続けると肝臓に深刻なダメージを与えてしまいます。

・非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)

近年増加している原因がNASH(ナッシュ)と呼ばれるタイプの肝障害です。NASHは肥満や糖尿病、高脂血症などメタボリックシンドロームに伴う脂肪肝が悪化し、肝炎・線維化を起こした状態を指します。アルコールをあまり飲まないにも関わらず脂肪肝→脂肪肝炎→肝硬変へと進行する一連の病気を非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)と総称し、現代の食生活の欧米化に伴い肝硬変の原因としてその割合が増えてきています。肥満体型で肝機能異常を指摘されている方は注意が必要です。 ※現在はMASH、MASLDなどの新しい概念が提唱されています。

・自己免疫性の肝疾患

自分の免疫が肝細胞を誤って攻撃してしまう自己免疫性肝炎(AIH)や、肝内の胆汁の流れが滞る原発性胆汁性胆管炎(PBC)、原発性硬化性胆管炎(PSC)といった疾患も、慢性的な炎症から肝硬変を引き起こすことがあります。これらはウイルスや生活習慣と無関係に起こる稀な原因ですが、原因不明の肝機能障害が続く場合には念頭に置かれます。

・その他の原因

まれに遺伝性の代謝疾患によって肝硬変になることもあります。たとえばヘモクロマトーシス(鉄が肝臓に沈着する病気)やウイルソン病(銅が蓄積する病気)では、肝臓に有害物質が蓄積して肝硬変をきたします。また小児期の重症肝炎の後遺症など、特殊なケースで肝硬変となることもあります。

このように原因は様々ですが、どの原因であっても長年にわたり慢性的な肝炎状態が続くと最終的に肝硬変へ近づいていきます。最近の傾向としては、ウイルス以外(アルコールやNASH)を原因とする肝硬変が増加している点に注意が必要です。

肝硬変の症状

肝硬変の初期では、肝臓の予備力(代償能)によって症状がほとんど出ない場合もあります。慢性肝炎の段階では自覚症状がないことが普通ですが、肝硬変へ進行すると次第に体に様々な変調が現れます。症状がなく日常生活を送れている状態を代償期肝硬変、黄疸や腹水など明らかな症状が出現した状態を非代償期肝硬変と呼び区別することがあります。

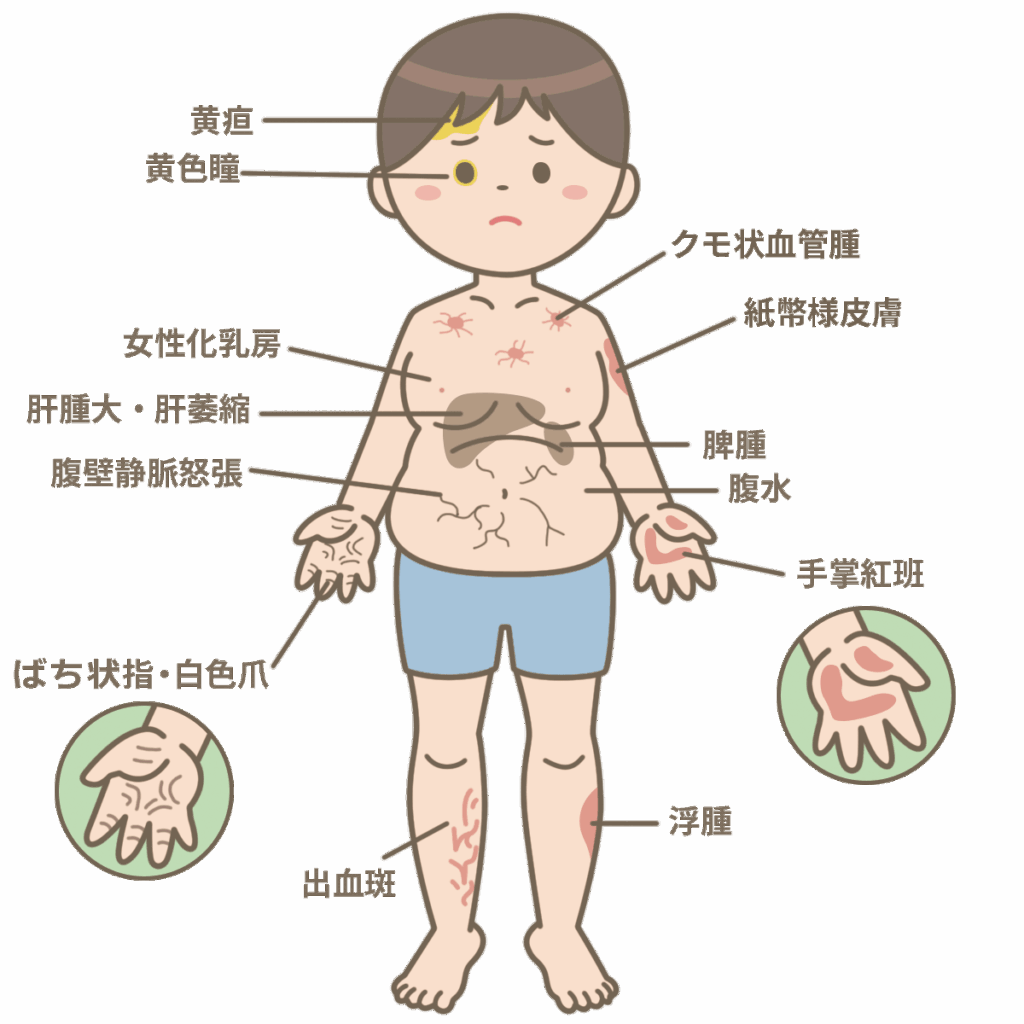

代表的な症状としては、全身の倦怠感(だるさ)や易疲労感、食欲不振、微熱など比較的漠然とした体調不良から始まることが多いです。夜間から明け方にかけて足がつるこむらがえりを経験する人もいます。進行すると以下のような特徴的な症状・徴候がみられます。

・黄疸(おうだん)

皮膚や白目が黄色くなります。肝臓でビリルビンの処理ができなくなるためで、肝硬変が進んだサインです。

・腹水

お腹(腹腔)に大量の水が溜まります。腹部が張って膨れ、体重増加や呼吸しづらさの原因にもなります。

・浮腫(むくみ)

足を中心に全身にむくみが生じます。アルブミンなど肝臓で作られる蛋白が不足し、水分が血管外に漏れ出ることで起こります。

・食道・胃静脈瘤

食道や胃の血管がこぶ状に腫れ上がった状態です。これは門脈圧亢進による血液のバイパス路ですが、瘤が破裂すると大量出血を起こし吐血や下血につながります。破裂は生命に関わるため注意が必要です。

・くも状血管腫

首や胸元、手の甲などに赤いクモの巣状の毛細血管の斑点が現れます。肝硬変に特徴的な皮膚兆候です。

・手掌紅斑

手のひら(親指の付け根や小指側)が赤くなる現象で、これも肝硬変患者に見られる特徴的な所見です。

・肝性脳症

肝臓の解毒機能低下によりアンモニアなどが体内に蓄積すると、意識障害や異常行動をきたします。初期には昼夜逆転や物忘れ程度でも、進行すると羽ばたき振戦(手を伸ばした際に手が羽ばたくように震える)や昏睡など重篤な症状に至ります。

・その他

男性では女性ホルモンの分解低下から女性化乳房(胸がふくらむ)や睾丸萎縮が起きることがあります。また血液を固める因子が不足するため出血しやすくなり、鼻血や歯ぐきからの出血、皮下出血(あざ)ができやすくなる傾向もみられます。

このように肝硬変では様々な症状が現れます。症状が進むと命に関わる合併症を引き起こすため、上記のような兆候がみられたり肝硬変のリスク因子(ウイルス肝炎の既往や大量飲酒歴など)がある方は、早めに専門医を受診してください。

肝硬変の診断方法と検査

診断のポイント:非代償期(症状がはっきり出ている状態)の肝硬変は、黄疸や腹水などの兆候から臨床的に診断することは比較的容易です。一方で初期の肝硬変(代償期)では自覚症状が乏しく、慢性肝炎との区別が難しい場合もあります。そのため、いくつかの検査結果を総合して診断します。

主な検査としては以下のものがあります。

・血液検査

肝臓の働きを調べる肝機能検査のほか、肝硬変では血小板数の低下がよく見られます。これは肝臓の線維化が進み脾臓が腫大することで血小板が消耗・減少するためで、血小板数10万/μL以下だと肝硬変を強く疑います。また肝硬変が進むとアルブミン値の低下(3.5g/dL以下)や凝固能の低下(プロトロンビン時間の延長)も見られます。さらに近年では血液中の特定のタンパク質を測定する線維化マーカー(例:M2BPGi値)が開発され、肝臓の線維化の程度をある程度推測できるようになっています。

・画像検査(超音波・CT・MRI)

腹部超音波(エコー)は肝硬変のスクリーニングに有用です。肝臓表面の凸凹(凹凸不整)や肝臓の萎縮・肥大のパターン、脾臓の大きさや腹水の有無などから肝硬変の所見がないか観察します。ただし初期の肝硬変を画像だけで断定するのは難しく、明らかな所見が出るのはかなり進行してからです。CTやMRIでは肝臓の形態変化に加え、門脈の血流パターンやシャント血管の有無、他の合併症(肝がんなど)のチェックも行います。画像検査は身体への負担が少なく何度も実施できるため、血液検査と組み合わせて総合的に診断に用います。

・エラストグラフィー(FibroScanⓇなど)

近年登場した新しい検査法で、超音波やMRIを用いて肝臓の硬さ(硬度)を非侵襲的に測定できます。超音波を利用したFibroScanでは、肋間に当てたプローブから振動を与え肝組織の硬さを数値化します。硬いほど振動が速く伝わる原理を利用したもので、数分程度で痛みもなく検査できます。MRIを使ったエラストグラフィーでも同様に肝臓の弾性を画像化できます。これらにより肝生検なしでも肝硬変の程度を評価できる場合があり、経過観察にも活用されています。

・肝生検

肝臓に針を刺して組織の一部を採取し、顕微鏡で詳しく調べる検査です。侵襲的(からだへの負担が大きい)検査ですが、肝硬変の確定診断には肝生検が有効です。とくに初期で他の検査結果がはっきりしない場合、肝生検によって初めて肝硬変と診断がつくケースもあります。

以上のように、血液・画像など複数の検査結果を総合して肝硬変かどうか判断します。早期発見のためには定期的に肝臓の検査を受けることが大切です。普段の健康診断でもAST(GOT)やALT(GPT)、γ-GTPといった肝酵素値を確認できますが、これらが高値を示す場合は肝臓に何らかの異常がある可能性があります。リスクのある方は専門医による詳しい検査を検討してください。