2025年5月23日

下痢や腹痛、血便の症状が出る疾患の中に、潰瘍性大腸炎があります。潰瘍性大腸炎は、若い世代にも発症する炎症性腸疾患の一つです。今回は、潰瘍性大腸炎とはどのような病気か、その症状や原因、診断・治療方法、日常生活での工夫、そして考えられる合併症まで、できるだけわかりやすく解説します。

潰瘍性大腸炎の定義と基礎知識

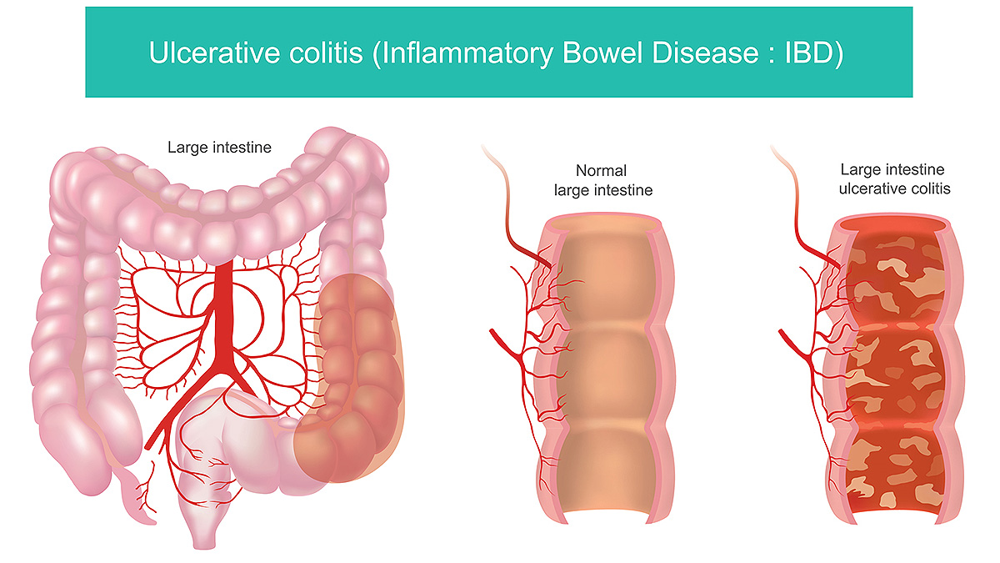

潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)とは、大腸の粘膜にびらん(ただれ)や潰瘍が繰り返しできてしまう慢性の炎症性疾患です。炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease: IBD)の代表的な病気で、もう一つの代表例にクローン病があります。潰瘍性大腸炎では大腸(結腸や直腸)の内側の粘膜に炎症が起こり、組織がただれて潰瘍(潰れた傷)が生じます。ウイルスや細菌などによる腸炎ではなく、自己免疫(本来は体を守る免疫が自分の腸を攻撃してしまう)の異常が関与していると考えられています。発症年齢は比較的若い20~30代が多いものの、小児から中高年まで幅広く見られます。症状が良くなったり悪化したりを繰り返し(寛解と再燃を繰り返す)、長く付き合っていく必要がある病気です。nanbyou.or.jp

潰瘍性大腸炎では、大腸の粘膜に炎症が起こり、びらんや潰瘍ができます。この図は大腸(左)の正常な状態(中央)と潰瘍性大腸炎の状態(右)を示した模式図です。炎症によって腸の粘膜がただれ、血液や粘液の混じった潰瘍が広がっていく様子が描かれています。このように、腸の内側全面に炎症が広がるのが潰瘍性大腸炎の特徴です。

潰瘍性大腸炎の主な症状

主な症状としては、以下のようなものが現れます。

- 下痢: 慢性的な軟便(柔らかい便)が続きます。一日に何度もトイレに行かなければならない場合もあります。

- 血便・粘血便: 便に血液が混じる血便や、粘液と血液が混ざった粘血便が見られます。

- 腹痛: お腹が痛むことがあります。便意に伴って腹痛や腹部の不快感が起こることもあります。

- 発熱: 腸の炎症が強いと発熱を伴うことがあります。全身のだるさを感じる場合もあります。

- その他: 症状が長引くと貧血(出血や栄養吸収障害による)によりめまいや食欲の低下が起こることもあります。

症状の程度は炎症の範囲や強さによって異なります。軽症では下痢や腹痛のみで血便を伴わないこともありますが、重症になると水様性の下痢に大量の出血が混じることもあります。

初期症状と見逃されがちな徴候

潰瘍性大腸炎の初期には症状が軽いため見過ごされてしまうことがあります。たとえば、トイレの後に少量の血が付いていても「痔かな?」と様子を見てしまうことが少なくありません。こうした初期症状が長引く場合は、潰瘍性大腸炎の可能性も念頭に置きましょう。残便感(排便後にスッキリしない感じ)が続く場合なども含め、気になる症状があれば早めに専門医を受診することをおすすめします。

潰瘍性大腸炎の原因

潰瘍性大腸炎の原因は、いまだ明確には解明されていません。現在は、遺伝的な素因に加えて食生活の欧米化やストレスなどの環境因子が影響し、腸の免疫システムが自分の腸を過剰に攻撃して炎症を起こすと考えられています。また、ご家族に患者さんがいると発症リスクがやや高いことから、遺伝的要因も関与していると推測されています。ただし誰にでも起こり得る病気で、近年患者数が増加傾向にあります。

診断方法(検査について)

潰瘍性大腸炎が疑われる場合、消化器内科で以下のような検査を行って診断します。

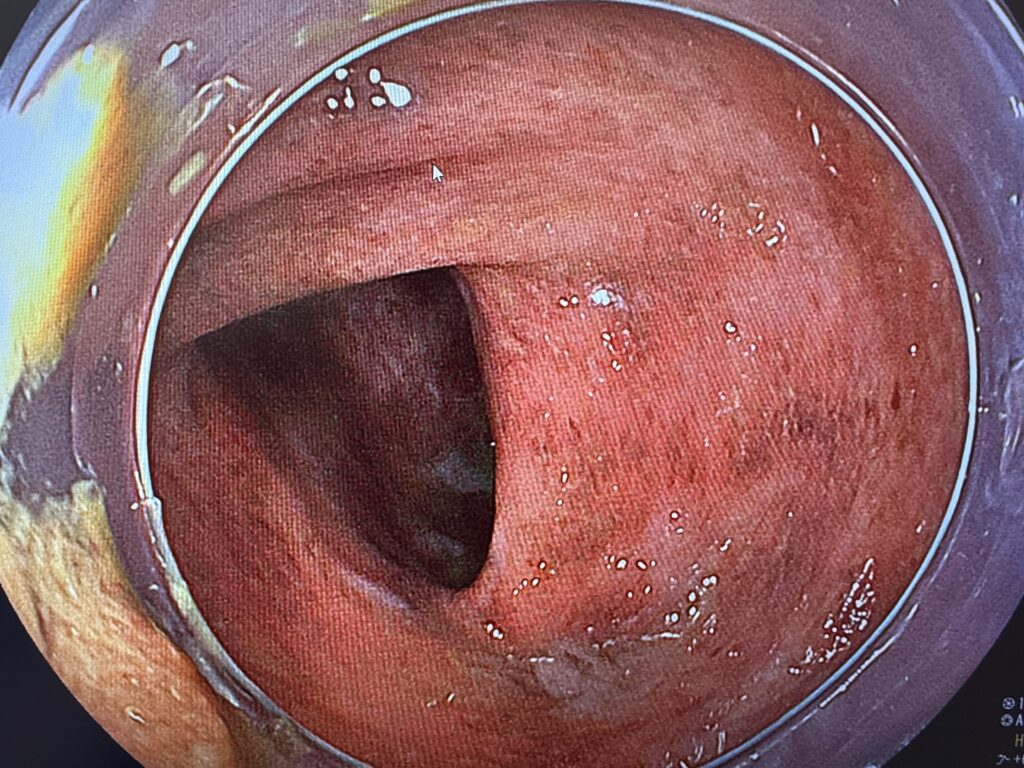

- 大腸内視鏡(大腸カメラ)検査: 肛門からスコープ(カメラ)を挿入して大腸の中を直接観察する検査です。大腸粘膜のただれ具合や潰瘍の有無を確認し、必要に応じて組織の一部を採取(生検)して詳しく調べます。潰瘍性大腸炎の診断には欠かせない検査です。

- 血液検査: 炎症の強さ(CRP値)や貧血の有無を確認します。

- 便検査: 便に血液や炎症のサインが出ていないかを調べ、細菌感染症など他の原因がないか確認します。

潰瘍性大腸炎により全周性に炎症を呈した1例

これらの検査結果や症状の経過を総合して潰瘍性大腸炎と診断されます。若い方の腹痛・下痢・血便の原因としては過敏性腸症候群や痔など別の疾患の可能性もありますが、大腸カメラ検査で直接腸の状態を調べることが確実な診断につながります。

https://ykhm-cl.com/medical/medical05/

潰瘍性大腸炎の治療方法

潰瘍性大腸炎には完治させる特効薬はありませんが、症状を抑えて寛解(かんかい:症状が落ち着いた状態)に導き、それを維持する治療が中心となります。症状に応じて内科的治療(お薬)と外科的治療(手術)を組み合わせます。治療には、5-ASA製剤(大腸の炎症を抑える薬)やステロイド(炎症を強力に抑えるホルモン剤)、免疫調整薬(免疫の働きを抑える薬)、生物学的製剤(抗TNFα抗体などの新しい注射薬)といった薬物療法があります。症状の程度に応じてこれらの薬を組み合わせて寛解を目指し、どうしても薬で炎症を抑えられない場合には外科手術(大腸の切除)を検討します。

潰瘍性大腸炎と生活の工夫

潰瘍性大腸炎と診断された場合、日常生活ではいくつか工夫や注意が必要です。まず食事については、症状が強い時期は消化に良いものを中心に、香辛料の強い料理やアルコールなど刺激物、脂肪分の多い食事は避けましょう。生野菜など食物繊維の多い食品も調子が悪い間は控え、できるだけ胃腸に優しい食事を心がけましょう。症状が落ち着いている時期には、過度な食事制限は必要ありませんので、栄養バランスの良い食事を心がけてタンパク質や鉄分、ビタミンなど不足しがちな栄養素をしっかり補給してください。

ストレス管理: ストレス自体が直接の原因ではありませんが、強いストレスは腸の働きを乱し症状悪化のきっかけになることがあります。適度な運動や十分な睡眠を心がけ、上手に発散しましょう。また、症状が落ち着いている時も自己判断で治療を中断せず、定期的な受診と医師の指示に沿った薬の継続が大切です。

潰瘍性大腸炎の経過と主な合併症

潰瘍性大腸炎は症状が良くなったり悪くなったり(寛解と再燃)を繰り返す病気で、一度おさまってもまた腹痛・下痢・血便などがぶり返すことがあるため長期的なフォローが必要です。ただ、適切な治療を続ければ、症状がない状態(寛解)を長く保つことも可能です。

注意すべき合併症としては、まず大腸がんのリスクが挙げられます。発症後10年以上経過し大腸全体に炎症が及ぶ場合、大腸がんのリスクが高まります。そのため定期的に大腸内視鏡検査を行い、早期発見に努めます。

また、炎症が急激に悪化すると大量出血や腸管穿孔(腸に穴が開く)を起こす危険があります。腸に穴が開いて腹膜炎が起これば命に関わるため、そのような場合には早急に外科手術で大腸を切除する判断が必要です。さらに、慢性的な出血や下痢によって貧血をきたし、息切れや疲労感が生じることもあります。

早めの受診と専門医療のすすめ

潰瘍性大腸炎は慢性的に経過する病気ですが、適切な治療と生活管理によって症状をコントロールし、普段と変わらない生活を送ることも可能です。大切なのは、早めに専門医を受診して適切な治療を受けることです。腹痛や下痢が続く場合は我慢せず、気になる症状があれば早めに消化器内科を受診しましょう。