2025年06月21日

原発性手掌多汗症とは、明らかな原因がないのに手のひら(手掌)から必要以上の大量の汗(手汗)が出る状態のことです。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29083676/

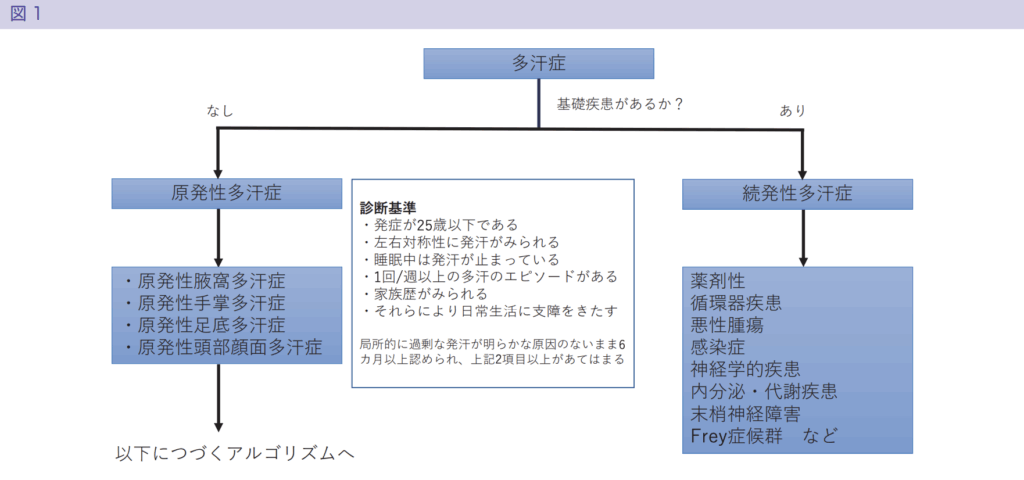

体温調節に必要な以上の発汗が起こり、日常生活に支障をきたす場合に「多汗症」と診断されます。全身に汗をかく場合は全身性多汗症、体の一部(手のひら、足の裏、脇の下など)だけ汗が過剰な場合は局所性多汗症と呼びます。ここで扱う原発性手掌多汗症は局所性多汗症の一種で、手のひらに症状が現れるタイプです。原発性とは他の病気が原因ではないことを意味し、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)や更年期障害などによる続発性多汗症とは区別されます。手掌多汗症は左右両手に対称的に起こり、緊張や運動などに関係なく日常的に多量の手汗が出ます。睡眠中は汗が止まるのも特徴です。

原発性手掌多汗症は決して珍しい病気ではありません。国内の調査では、原発性局所多汗症(手のひら、足裏、脇など局所の多汗症)の有病率は約12.8%で、そのうち手掌多汗症は約5.3%、腋窩多汗症は約5.8%との報告があります。https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/takansho2023.pdf

つまり日本人の20人に1人程度は手汗や脇汗に悩んでいる計算です。実際、手掌多汗症の有病率5.33%と決して稀ではない疾患ですが、これまで簡便な治療薬が少なく、専門的な治療を受けていない患者さんも多いのが現状でした。https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1412207287#:~:text=summary

多くの患者さんは思春期ごろ(平均発症年齢は10代後半)から症状に気づきますが、人に相談できず我慢しているケースも少なくありません。ある調査では、多汗症に悩む人のうち医療機関に受診しているのはわずか6%程度という結果も報告されています。しかし近年では治療法が充実し、原発性多汗症は保険診療で治療できる「病気」として認知されつつあります。まずは症状や原因、影響について詳しく見ていきましょう。

手掌多汗症の症状と日常生活への影響

原発性手掌多汗症では、手のひらに常にじっとりと汗をかき、ひどい時には汗が滴るほどになります。暑い時期だけでなく、緊張・ストレス時や冬の寒い日でも関係なく発汗するのが特徴です。症状の程度は人それぞれですが、中にはハンカチが手放せなかったり、紙に汗染みができるほどの手汗が出たりする人もいます。汗によってペンやスマートフォンが滑って使いづらくなる、パソコンのキーボードが濡れてしまうなど、日常生活で様々な支障が生じます。特に人前で書類や名刺を手渡す時に紙が濡れて恥ずかしい、握手をためらってしまう、といった心理的なストレスも大きいでしょう。実際に、多汗症患者さんは発汗によるQOL(生活の質)の低下や精神面への悪影響(不安・自己評価の低下など)を抱えやすいことが報告されています。手汗そのものは無臭ですが、常に湿っていることで雑菌が繁殖しやすくなり、皮膚トラブル(滑りやすさによる外傷や湿疹)につながる場合もあります。また、手掌多汗症の約半数近くに家族歴(血縁者にも同様の多汗症の人がいること)がみられるとのデータもあり、遺伝的な素因も示唆されていす。このように手掌多汗症は本人にとって深刻な悩みとなり得る病気です。

https://www.sweathelp.org/pdf/Journal%20of%20Derm-HH.pdf

原発性局所多汗症ガイドライン2023より参照

手掌多汗症の原因は?

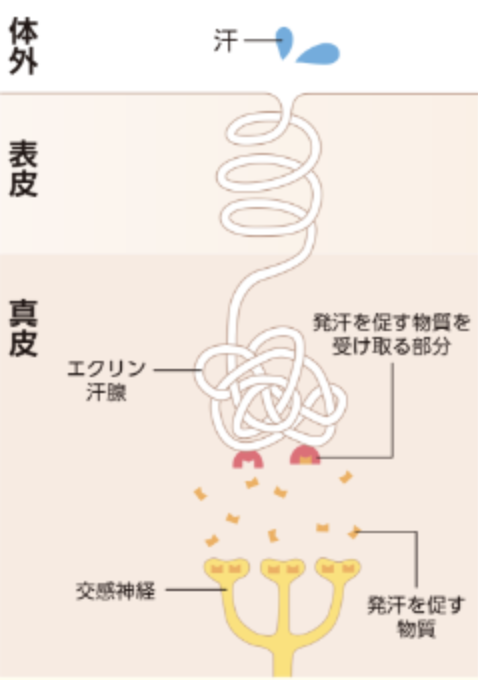

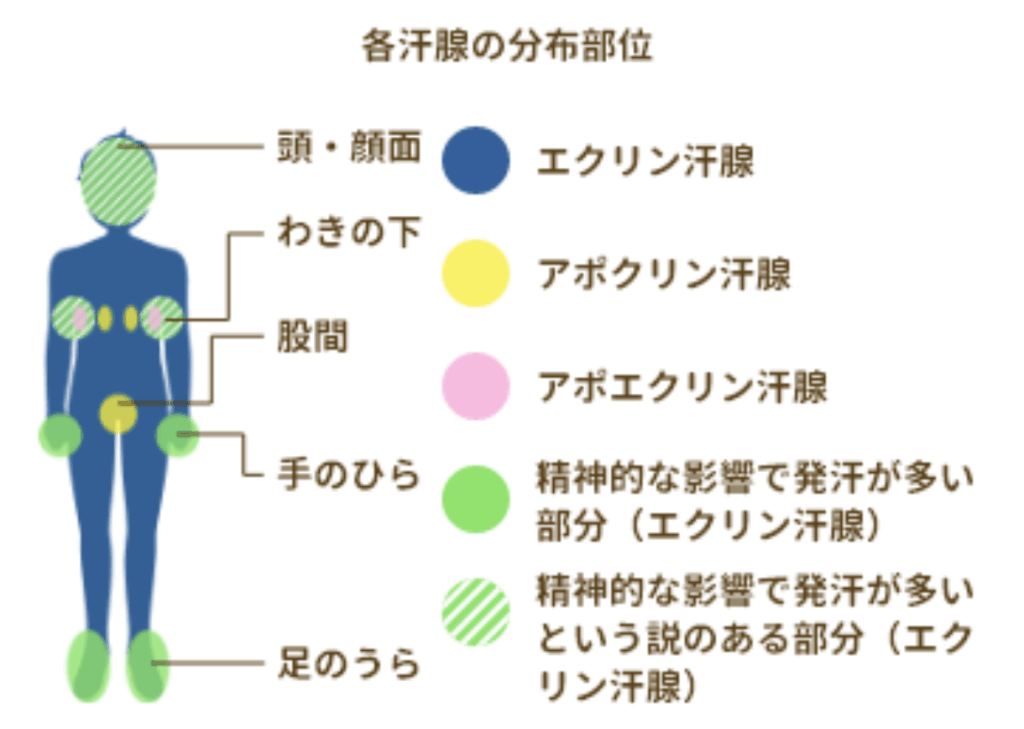

原発性手掌多汗症のはっきりとした原因は未だ不明です。汗を出すエクリン汗腺自体の数や大きさは健康な人と大きく変わらないという報告もあり、汗腺そのものの異常というよりは、発汗をコントロールする神経系の働きが過敏になっていると考えられています。私たちの発汗は自律神経(交感神経)の働きによって調節されていますが、手掌多汗症の方では温熱刺激や緊張などに対して交感神経が通常より反応しやすく、エクリン汗腺が過剰に刺激されることで発汗が起こると考えられます。特に手のひらや足の裏、脇の下にはエクリン汗腺が集中しており、精神的な緊張や興奮で汗をかきやすい部位です。原発性多汗症の患者さんではこうした刺激に対する汗のかきやすさの「スイッチ」が常に入りっぱなしのような状態とも言えます。ただし、緊張や不安はあくまで誘因であって、多汗症の根本原因ではありません。よく「手汗は緊張のせい」と誤解されがちですが、原発性手掌多汗症の場合はリラックスしていても汗が出ますし、緊張しやすい性格の人ばかりがなるわけでもありません。むしろ、手汗が多いこと自体が対人緊張を生み、さらに汗が出るという悪循環になることもあります。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9838291/

一方で、糖尿病や甲状腺の病気、更年期障害など身体の不調に伴って発汗が増える続発性多汗症もあります。最近急に発汗が増えた、全身性に汗が多い、片側の手だけ汗がひどい、夜間睡眠中も汗をかく、などの場合は他の病気が隠れている可能性もあるため、医師の診断を受けることが大切です。

汗をかくメカニズムについて https://www.hisamitsu.co.jp/tenoase/sweat/

手掌多汗症の診断方法

原発性手掌多汗症の診断は、問診と診察を中心に行われます。多汗症には国際的な診断基準(Hornbergerらの診断基準)があり、「原因のわからない局所的な多汗が6ヶ月以上続き、以下の6項目中2項目以上に当てはまる場合に原発性局所多汗症と診断する」とされています。

- 25歳以下で発症した

- 左右両側にほぼ対称的に汗が出る

- 睡眠中は発汗が止まっている

- 週に少なくとも1回以上、多汗のエピソードがある

- 家族歴(血縁者に同じ症状の人)がある

- 汗のために日常生活に支障をきたしている

上記に該当すれば、ほぼ原発性多汗症と考えてよいでしょう。医師はこれらの問診事項に加え、発汗の程度や範囲を確認します。他の疾患が疑われる場合には血液検査を行い、甲状腺機能や血糖値などをチェックすることもあります。また、多汗症の特殊な検査として発汗テストがあります。例えばヨウ素で着色した検査紙を手のひらに当てると、汗をかいている部分が黒く変色し、発汗の範囲と量を視覚化できます(ヨード紙法)。あるいは「Minorテスト」といって、手掌にヨウ素液を塗った後にデンプンを振りかけ、汗の出ているところだけ青紫~黒色に変わらせる方法もあります。さらに発汗量をガーゼで吸収して重量を測る定量的な方法や、多汗症の重症度を自己評価するHDSS(多汗症重症度スケール)による問診も行われます。こうした診断により、症状が原発性手掌多汗症に該当するか、重症度はどの程度かを総合的に判断します。診断がついたら、いよいよ具体的な「手汗を止める方法」である治療法の検討に入ります。

https://www.hisamitsu.co.jp/tenoase/sweat/より参照。

手汗を止める方法:原発性手掌多汗症の治療

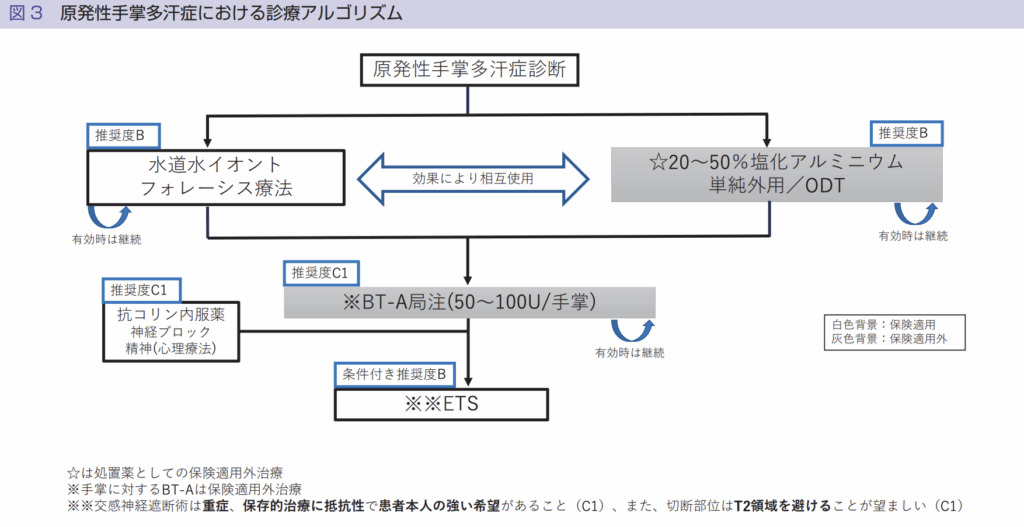

原発性手掌多汗症は保険診療で受けられる治療法がいくつもあります。症状の重さに応じて段階的に治療を組み合わせることで、多くの場合は汗の量をコントロールすることが可能です。ここでは代表的な手汗の治療法について、それぞれの特徴を説明します。

外用薬(塗り薬)による治療

最も基本的な治療が塩化アルミニウム液の外用療法です。塩化アルミニウム製剤は手に塗ることで汗腺を一時的に塞いで発汗を抑える効果があり、軽症~中等症の手掌多汗症に対してまず試されます。就寝前に患部に塗り、必要に応じてラップなどで密封(ODT療法)すると効果的です。市販の制汗剤にもアルミニウム塩が含まれていますが、医療用の塩化アルミニウム液(20~50%など高濃度)を使うことでより高い効果が得られます。副作用として皮膚のかぶれや刺激感がありますので、症状に応じて濃度や頻度を調整します。また、抗コリン作用を持つ外用薬(塗り薬やワイプ剤)も近年登場しました。皮膚から吸収され汗腺の働きを抑える薬で、2020年にエクロック®ゲル(ソフピロニウム臭化物)、2022年にラピフォート®ワイプ(グリコピロニウムトシル酸塩)、2023年にはアポハイド®ローション(オキシブチニン塩酸塩)といった新しい外用薬が相次いで承認されています。これらは本来原発性腋窩多汗症(脇汗)向けに開発された薬ですが、手のひらへの応用が検討されており、いずれも汗を出す神経伝達物質アセチルコリンの作用をブロックすることで発汗を抑える仕組みです。抗コリン外用薬は使った部位だけ作用し全身の副作用が少ないメリットがありますが、目に入ると危険なため手のひらに使用する場合は慎重な取り扱いが必要です(基本的に顔や粘膜には触れないよう注意し、使用後は手を洗うなど)。軽症~中等症の手汗であれば、まずはこれら塗り薬の治療でかなり改善が期待できます。

内服薬(飲み薬)による治療

発汗を抑える効果のある飲み薬もあります。主に用いられるのは抗コリン薬(抗コリン剤)と呼ばれる薬で、先に述べた外用薬と同様にアセチルコリンの作用を阻害して汗腺からの発汗指令をブロックします。代表的なものにグリコピロニウムやプロパンテリン, オキシブチニンなどがあります。これらの内服薬は手汗・脇汗など全身の多汗症状に効果があります。特に全身性の多汗症や、複数の部位にまたがる重度の多汗症の場合に検討されます。ただし、薬が全身に作用するため口の渇き、喉の渇き、目のかすみ(ピント調節障害)、便秘、排尿困難など副作用が出やすい点に注意が必要です。抗コリン薬は高齢者や緑内障・前立腺肥大症のある方には使えない場合があります。また、発汗を抑える薬として漢方薬(例えば防已黄耆湯など)が処方されることもありますが、症状が強い場合は西洋薬の方が効果的です。医師と相談しながら、副作用も含めてバランスを見て内服治療を行います。ガイドラインでは外用療法やボトックスが無効の場合に内服薬を検討するとされており、まずは他の方法を試し、それでも汗が止まらない重症例で内服を使うのが一般的です。

イオントフォレーシス(電気浸透療法): 手掌多汗症に特有の治療法としてイオントフォレーシスがあります。水を張った容器に手を浸し、弱い電流を流すことで発汗を抑える方法です。1930年代から報告のある歴史ある治療で、明確な作用機序は完全には解明されていませんが、電流によって汗腺の機能が一時的に低下すると考えられています。保険適用の機械もあり、皮膚科で施行するほか患者さん自身が家庭用機器を購入して行うことも可能です。効果が出るまで週1~3回程度行い、その後は維持のため適宜続けます。手のひらや足裏の多汗症には有効とされ、ガイドラインでも推奨度B(行うよう勧められる)の治療法です。一方、脇の下(腋窩)の多汗症には電流が当てにくく、エビデンスも不十分なため通常イオントフォレーシスは行われません。手足の多汗症で塗り薬が効きにくい場合に試みられる安全な治療ですが、軽い痛みや刺激感を伴うこと、手間がかかることから、根気が必要な方法でもあります。

ボツリヌス毒素注射(ボトックス注射)

ボツリヌス毒素A型製剤(ボトックス®など)を多汗部位の皮膚に直接注射し、汗腺を支配する神経の働きをブロックする治療です。もともと脇の下の原発性腋窩多汗症に対して保険適用となっている治療で、効果が高いことが知られています(重度の腋窩多汗症では保険診療でボトックス注射が行えます)。ボトックスを脇の下に注射すると2~3日で汗の量が減り始め、約6ヶ月ほど効果が持続します。手のひらに対しても同様に高い発汗抑制効果がありますが、手掌へのボトックス治療は保険適用外で自費診療となります。また、手のひらは痛みを感じやすいため、注射時の痛みが強い点も注意です(クリーム麻酔や腕の神経ブロック注射で痛みを和らげて施術することが多いです)。効果が一時的で定期的な注射が必要ですが、仕事上どうしても手汗を抑えたい方や、大事なイベントを控えている場合などに検討されることがあります。ボトックス注射は多汗症治療の中でも効果が確実で、注射部位の汗を大幅に減らせる反面、費用や痛みの問題から手掌には慎重に適用されています。しかし、「手汗を止める方法」としては非常に有力な選択肢であり、患者さんの満足度も高い治療です。

以上が主な治療法です。このほか症状や状況に応じて、精神面のケア(極度の緊張や不安がある場合の心理療法や抗不安薬の使用)、生活上の工夫(手掌用制汗パウダーや汗取りパッドの利用、エアコン環境の調整など)も有用です。原発性腋窩多汗症(後述する脇汗の多汗症)では、皮膚科や美容外科で行われる汗腺吸引術・剪除術(脇の汗腺を直接取り除く手術)や、マイクロ波治療(miraDry®)による汗腺破壊といった選択肢も存在します。これらは主に脇汗治療の自費診療として行われているもので、手掌多汗症には適用できませんが、症例に応じて専門医と相談されるとよいでしょう。大切なのは、症状の程度に合わせて複数の治療法を組み合わせることで効果を最大限に引き出すことです。例えばまずは外用薬で汗を抑え、それでも日常生活に支障が大きければボトックス注射を検討する、といった具合です。医師と二人三脚で、自分に合った「手汗を止める方法」を見つけていきましょう。

原発性局所多汗症ガイドライン2023より参照

原発性腋窩多汗症(脇汗)にも注意

原発性腋窩多汗症は、脇の下(腋窩)に起こる局所多汗症です。いわゆる脇汗の悩みで、こちらも手掌多汗症と同様に20~30代に発症することが多く、左右対称に汗をかき、睡眠中は止まるという特徴があります。手のひらと脇の下、足裏などは汗腺が多いため、併発するケースも少なくありません。実際、手掌多汗症の患者さんでは脇汗や足汗も同時に多いことがあり、複数部位の多汗症を抱えることもあります。脇汗がひどいと衣服の脇部分に大きな汗染みができてしまい、周囲の目が気になってしまうでしょう。また、エクリン汗自体は無臭ですが、脇は蒸れやすく菌が繁殖すると臭い(いわゆるワキガ臭)が発生しやすい部位です。そのため原発性腋窩多汗症の方は、多量の脇汗+臭いへの不安で強いストレスを感じることもあります。手汗と同様に脇汗も生活の質に大きく影響し得る症状です。

原発性腋窩多汗症の原因や診断基準は基本的に手掌多汗症と同じです。発症年齢が少し高め(平均19.5歳)とも言われますが、若い頃から脇汗に悩む方が多い点は共通しています。診断も問診が中心で、必要に応じてMinorテスト(脇にヨウ素液+デンプンで発汗部を可視化)などを行います。原発性と診断された場合、治療は手汗の場合と類似したアプローチになります。

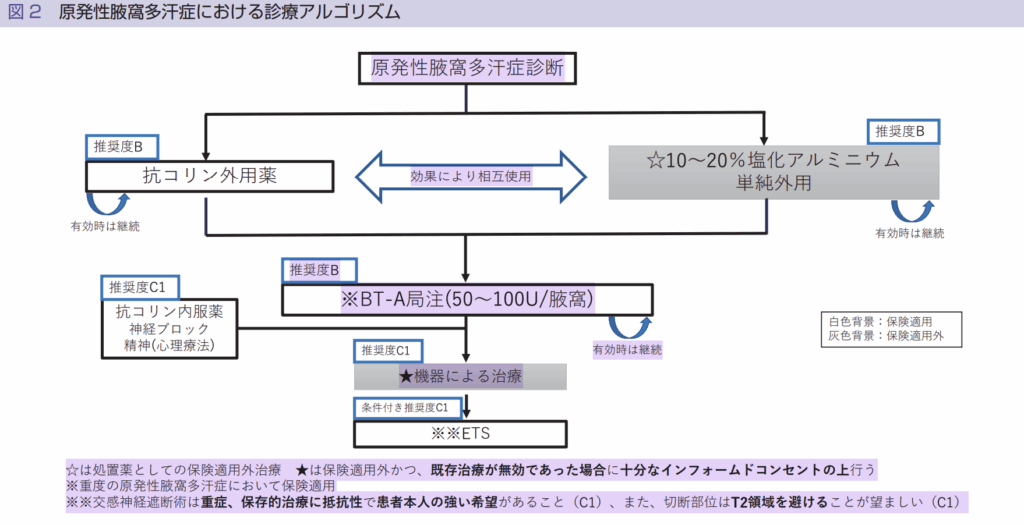

脇汗の治療としてまず第一選択となるのは、先に紹介した抗コリン作用の外用薬(エクロック®ゲルやラピフォート®ワイプ)や塩化アルミニウム液の外用療法です。エクロック®ゲルとラピフォート®ワイプは原発性腋窩多汗症に対して日本で初めて保険適用となった塗り薬で、いずれも1日1回脇に塗布して汗を抑える効果があります。これらの登場によって、「脇汗のための薬物療法」は大きく前進しました。軽症~中等症の脇汗であれば、まずはこれらの外用薬で改善を図ります。それでも汗が止まらない場合や重度の場合には、ボトックス注射が有力な選択肢です。前述のとおりボトックス注射は原発性腋窩多汗症に対して保険診療で行われ、発汗量を劇的に減らす効果があります。効果は一時的(半年程度)ですが、夏場だけでも汗を止めたいという場合に非常に有効です。さらに根本的に脇汗を減らしたい場合には、手術療法も検討されます。皮膚科・美容外科領域では腋窩汗腺掻爬術(皮下組織ごと汗腺を削り取る手術)や、最近ではマイクロ波(高周波)治療による汗腺破壊(miraDry®)が行われています。これらは自費診療となりますが、一度の治療で半永久的に汗腺の数を減らすことが可能です。ただし手術にはダウンタイム(術後の腫れや内出血など)も伴いますので、医師とリスク・効果をよく相談してください。なお、脇汗だけがひどい場合に胸部交感神経遮断術(ETS手術)を行うことも理論上は可能ですが、ETSは主に手掌多汗症に対して行われるもので、脇汗のみの場合は上述の局所治療で十分対応できるケースがほとんどです。いずれにせよ、原発性腋窩多汗症も手掌多汗症と同様に治療の選択肢が多く存在しますので、決してあきらめず専門医に相談することをおすすめします。

原発性局所多汗症ガイドライン2023より参照

まとめ:多汗症は適切な治療で改善できます

手のひらや脇の下の異常な発汗に悩む原発性手掌多汗症・原発性腋窩多汗症は、本人にとってつらい症状ですが、現在では保険適用の治療法が複数あり改善が期待できます。「汗っかきだから仕方ない」と我慢せず、ぜひ皮膚科専門医に相談してみてください。治療によって日常生活の快適さが格段に向上したという患者さんも多くいます。

特に20~30代の働き盛りの方にとって、多汗症の改善は仕事や人間関係の自信回復にもつながるでしょう。原発性手掌多汗症・腋窩多汗症の保険診療に対応している医療機関で相談してみることをおすすめします。専門のクリニックでは今回ご紹介したような各種治療を組み合わせ、患者さん一人ひとりの症状に合わせた最適な治療プランを提案してくれるはずです。適切な治療を受けて、手汗・脇汗の悩みから解放され、快適な毎日を取り戻しましょう。多汗症は治療できる病気です。一人で抱え込まず、まずは気軽に専門医に相談してみてくださいね。