2025年5月15日

大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)は、大腸の中を直接観察できる非常に有用な検査ですが、「初めてなので不安…」「下剤の飲み方が大変そう…」と二の足を踏んでしまう方も多いのではないでしょうか。特に30〜40代で胃カメラや健康診断、人間ドックなどで検査を勧められた方は、未知の体験に緊張を感じることもあるでしょう。しかし、ご安心ください。事前に流れを知ってしっかり準備すれば、検査自体は安全かつスムーズに受けられますし、苦痛も最小限に抑えることができます。この記事では、検査前の食事制限から検査当日の流れ、検査後の注意点まで、初めて大腸カメラを受ける方にもわかりやすく徹底解説します。

検査前の食事制限:いつから何を避ける?

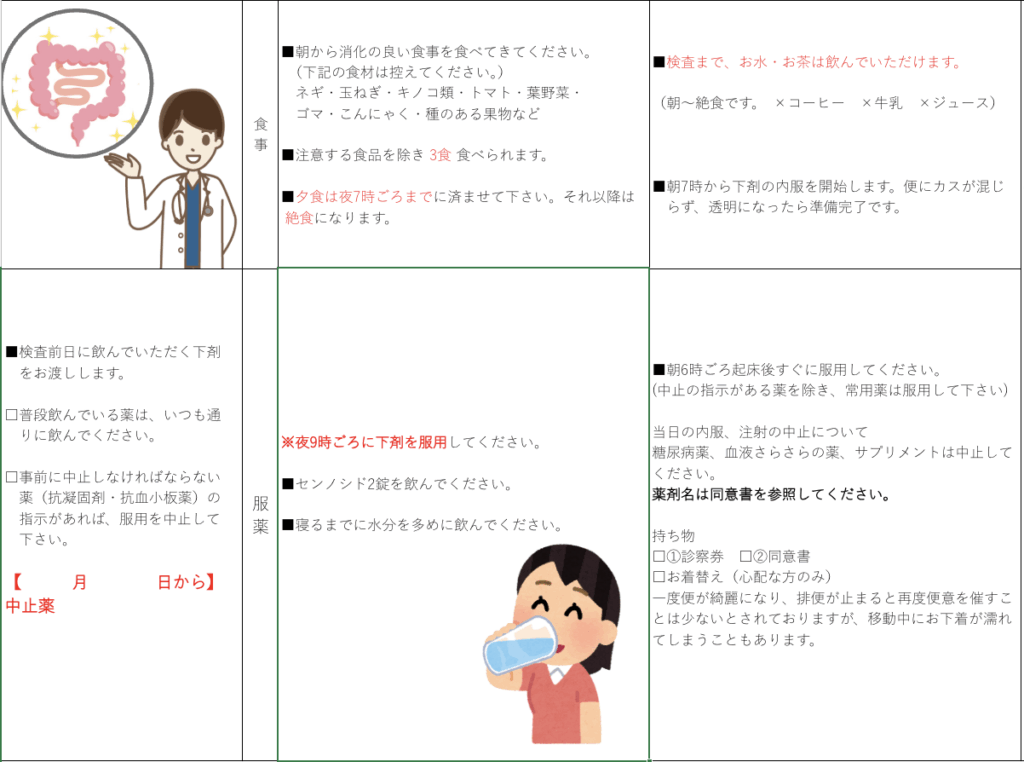

大腸カメラ検査では、腸の中を空っぽにして綺麗な状態にすることが重要です。そのため、検査前には食事内容に注意し、消化の悪いものや腸に残りやすい食べ物を控える必要があります。一般的には検査の2〜3日前から徐々に食事制限を開始するのが理想です。特に検査前日は朝・昼・夕すべての食事を消化に良いメニューにし、腸にカスが残らないよう徹底しましょう。

- 開始時期の目安: 普段から毎日お通じがある人や下痢気味の傾向がある人は、検査前日からの食事制限で足りる場合もあります。一方、便秘がちな人は検査2〜3日前から食事内容に気をつけた方が腸内がよりスムーズに綺麗になります。例えば「3日に1回程度しか排便がない」という方は3日前から、毎日快便の方は前日から、と覚えておくと良いでしょう。

- 控えるべき食材: 食物繊維が多い食品や脂肪分の多い食品は腸に内容物が残りやすいため避けてください。具体的には、野菜類(特に葉物や根菜)、きのこ類、海藻類(こんぶ・わかめ等)、豆類、ナッツやごまなど繊維質・種子の多いものは要注意です。また、脂っこい揚げ物や脂身の多い肉、ベーコン・ソーセージなどの加工肉も消化に時間がかかるため控えましょう。これらは腸内に残渣が残りやすく、検査中の視野を妨げる原因になります。

- 避けたい飲食物の例: 雑穀米や玄米などの穀類(精白されていないもの)、皮つきのままの果物やゴマ・キウイの種など小さな種子類、こんにゃくやきのこ、海藻といった繊維・不溶性成分の多い食品、脂肪分の多いスナック菓子や洋菓子、牛乳やヨーグルトなど乳製品、アルコール類は検査前には避けましょう。特にゴマや果物の種、海藻のひじき等は腸壁に残って内視鏡で見たときに黒いシミや異物に見えてしまうことがありますので要注意です。

- 消化に良い食事を心がける: 制限があるからといって何も食べないのは逆効果です。空腹が続きすぎると腸の動きが悪くなり、かえって下剤が効きにくくなることもあります。うどんやそうめん、おかゆなどの麺類・穀類(白米や食パンなど精製されたもの)、卵、豆腐、白身魚、じゃがいも(皮をむいたもの)などは比較的安全に食べられます。量も通常の食事量程度で構いませんが、くれぐれも食べ過ぎないこと。腹八分目を意識し、消化に負担をかけない範囲で栄養を摂取しましょう。

検査前食事一覧に関しては下記リンクをご参照ください。

https://ykhm-cl.com/colonoscopy/colonoscopy01/

検査前日〜当日の流れ:ご自宅にて

前日の夜〜当日クリニックに行ってから検査を終えて帰るまでの一般的な流れを説明します。初めての大腸カメラでは、「当日何をするの?」「痛みはあるの?」といった疑問があると思いますが、一つ一つ順を追って見ていきましょう。

当院ではご自宅で下剤を内服いただく方と、院内で下剤を内服いただく方がいらっしゃいます。

院内で下剤を内服される方は前日の19時までに夕食を済ませていただきます。その後21時頃にセンノシド(赤い錠剤)を2錠内服いただきます。検査当日は朝9時に来院ください。

ここからはご自宅で下剤を内服いただく方のご説明になります。

前日の19時までに夕食を済ませていただき、21時にセンノシドを2錠内服してください。検査当日は朝7時から下剤(腸管洗浄液)を内服していただきます。お渡しした下剤の種類によって内服方法が異なりますので、お渡しの際に看護師からお伝えさせていただきます。

内服が始まって嘔吐をしてしまったり、体調が悪くなった場合には当院までご連絡ください。朝9時を過ぎて、内服が終わっても「便が綺麗にならない」、「便が全く出ない」などの場合には追加の内服が必要になることもございますので、当院までご連絡ください。

下剤の飲み方のコツ:苦痛軽減のために

大腸カメラで多くの人が「大変だった」と口にするのが、検査当日に飲む大量の下剤(腸管洗浄剤)です。腸の中を空っぽにするために2リットル前後の液体を飲む必要があり、「味がまずい」「飲みきれない」といった声もよく聞きます。しかし、いくつかのコツを押さえておけば、下剤の服用もそれほど苦痛なく乗り切ることができます。ここでは「下剤の飲み方」について、少しでもラクにするためのポイントを紹介します。

- 指定のペースを守り、少しずつ飲む: 下剤は一気に流し込めば早く終わるものではありません。むしろ急いで一気に飲むと胃に負担がかかり、気分が悪くなりがちです。基本はコップ1杯程度を10〜15分かけてゆっくり飲み、休み休みで構いませんから少量ずつ確実に飲み進めましょう。指定されたタイミング(多くは検査当日の早朝から数時間かけて)を守り、焦らず取り組んでください。合間に水やお茶を飲むなど適度に水分を摂ることも、脱水予防と腸の動きを助けるために大切です。

- 事前に味を冷やして飲みやすく: 下剤にはグレープフルーツ味や梅味(モビプレップは梅風味、ニフレックはグレープフルーツ風味)などがありますが、それでも独特の塩味と甘味が混ざったような風味が苦手という方は多いです。前日に冷蔵庫で十分冷やしておくと味を感じにくくなり、飲みやすくなります。実際、「冷たい方がまだ飲める」と感じる患者さんは多いです。ぬるい状態で飲むよりも、キンキンに冷やした下剤を用意して臨みましょう。

- 飴やジュースで味をごまかす: どうしても味が辛いときは、飴を舐めながら飲むのも効果的です。口の中が甘い状態だと、下剤特有の風味が緩和されて飲みやすくなります。また、下剤によってはスポーツドリンクで割って飲んでもOKなものもあります。許可されている場合に限りますが、少量のポカリスエットやアクエリアスなどで薄めると味がまろやかになり、かなり飲みやすくなるでしょう。氷を入れた冷水で薄めても同様の効果が期待できます。

- 飲む前後の工夫: 下剤を飲む「前」にあらかじめコップ1杯の水を飲んでおくと、胃腸が動き出して後の下剤がスムーズに流れやすくなるという説もあります(※体調と相談して無理のない範囲で)。逆に、下剤をある程度飲んだ「後」でなかなか便意が来ない場合は、お腹を軽くマッサージしたり室内を少し歩いたりしてみましょう。腸が刺激され、洗浄液が腸全体に行き渡りやすくなります。それでも不安な場合は、遠慮せずクリニックに電話等で相談しましょう。吐き気が強い、嘔吐してしまった、全部飲んだけれど便が透明にならない等、困ったことがあれば検査前でも医療機関に連絡して指示を仰いでOKです。

- 新しいタイプの下剤も活用: 従来は2リットルの液体を飲むタイプが主流でしたが、最近は1〜1.5リットル程度の服用で済む腸管洗浄剤も登場しています。当院でも採用しているモビプレップやサルプレップは、従来より量が半分で高い洗浄効果を得られる新しい下剤です。味もスポーツドリンク風で比較的飲みやすく工夫されています。事前診察で下剤の種類について相談すれば、自分に合った方法を提案してもらえるかもしれません。

こうしたコツを実践すれば、「大腸検査の下剤の飲み方がつらい」というイメージもかなり和らぐはずです。実際、飴玉や冷水で工夫しながら飲みきった方も多く、「思ったより大丈夫だった」との声もあります。初めての大腸カメラでは不安も大きいですが、看護師さんの指示に従ってゆっくり確実に進めれば心配いりません。

検査当日の流れ:来院〜検査終了まで

来院と受付

予約した時間に合わせてクリニックに来院します。受付を済ませたら、検温・血圧測定など簡単な体調チェックがあります。大腸カメラの場合、事前に下剤を自宅で飲んできていることが多いので、到着後すぐに看護師から排便の状況確認があります。「何回くらい出ましたか?最後の便は透明な液体でしたか?」といった質問に答え、腸内がしっかりきれいになっているかを確認します。まだ便が残っていそうな場合には、追加の下剤や浣腸を行うこともあります。

その後、検査着に着替えます。更衣室で専用の紙パンツ(お尻に穴が開いている使い捨てパンツ)と検査着に着替え、貴重品以外の荷物はロッカーに預けましょう。アクセサリーや時計、義歯なども外すよう指示されることがあります。

検査前の最終準備

初めてで緊張している旨を伝えれば、医師や看護師も丁寧に声かけしてくれます。不安な点があれば遠慮なく質問しましょう。また、この時点で鎮静剤(静脈麻酔)を使用するか確認があります。リラックスして検査を受けたい方や痛みが心配な方は、希望すれば点滴による鎮静剤を使って半分眠った状態で受けることが可能です。鎮静剤を使う場合は、腕に点滴ルートを取ります。そして心電図のモニターや血圧計、指先の酸素濃度計などを装着し、検査中のバイタルサインをチェックできる準備をします。

検査台に横になったら、体の左横向き(左側臥位)になるよう指示されます。膝を軽く曲げ丸まる姿勢で、深呼吸してリラックスしましょう。肛門付近に麻酔ゼリーを塗って滑りを良くし、いよいよ検査開始です。

内視鏡挿入と観察(検査中)

肛門からゆっくりと大腸内視鏡(カメラ)が挿入されていきます。内視鏡は細長いチューブ状の器具で、先端に小型カメラとライトが付いています。大腸の奥(盲腸付近)まで到達したら、そこから少しずつカメラを引き抜きながら腸内を隅々まで観察します。検査時間は通常10〜30分程度で終了します。ポリープなど異常が見つかった場合は、観察しながらその場で内視鏡治療(ポリープ切除など)を追加で行うため、多少時間が延びることがあります。

検査中、腸の視野を確保するために空気または二酸化炭素を腸内に送気します。これによりお腹が張る感じがありますが、最新の機器では炭酸ガスを使用することで検査後の張りもすぐ引くよう工夫されています。鎮静剤を使用している場合、多くの方はうとうと眠っている間に検査が進み、「気づいたら終わっていた」という状態になります。「痛みが全くなかった」「検査中の記憶がほとんどない」という声もよく聞かれます。一方、鎮静剤なしで意識がはっきりしている場合でも、医師が丁寧に操作してくれれば強い痛みを感じることは通常ありません。当院では腸を押し広げず自然な形を保ちながら挿入する特殊な挿入法(軸保持短縮法)を用いており、これによって検査時の苦痛を大幅に軽減しています。

検査終了・休憩

内視鏡の挿入が終わったら検査は終了です。肛門からカメラが抜かれ、処置台からゆっくり体を起こします。鎮静剤なしで受けた方はそのまま着替えて待合に戻ります。鎮静剤を使用した方は、検査後そのまま回復室(リカバリールーム)へ移動し、ベッドでしばらく休むことになります。鎮静効果がまだ残っているため、30分〜1時間ほど安静にして体が覚醒するのを待ちます。点滴はその間もつながれ、血圧や酸素飽和度もモニターされていますので安心です。看護師が定期的に様子を見に来てくれるでしょう。

麻酔が切れて意識がはっきりしてきたら、着替えて待合に戻ります。多くのクリニックでは検査当日に医師から結果説明があります(当院でも検査後結果説明を行っております)。自分の順番が来たら診察室に呼ばれ、内視鏡で撮影された写真を見ながらどんな所見があったか説明を受けます(鎮静剤なしの場合は、リカバリー室での休憩が不要なので検査後すぐに説明となる場合もあります)。初めての大腸カメラでは緊張もあるため、説明内容を忘れないようメモを取ったり、付き添いの方がいれば一緒に聞いてもらうと安心です。当院では検査結果用紙を準備しておりますので、説明後お渡しさせていただいております、

会計・帰宅

説明が終わったら会計を済ませて帰宅となります。鎮静剤を使用した方は、当日は自転車や自動車の運転は禁止です。ふらつきが残る場合もありますので、できれば公共交通機関を利用するか、ご家族に迎えに来てもらうようにしましょう。歩いて帰る場合も、転倒などしないよう十分気をつけてください。

以上が大腸カメラ当日の一連の流れです。初めての検査では緊張もあるでしょうが、多くの施設で看護師やスタッフが丁寧に誘導してくれます。不明点はその場で確認しつつ、リラックスして臨んでくださいね。

ポリープ切除の可能性と処置の説明

大腸カメラ検査では、大腸ポリープが見つかることがあります。ポリープとは大腸の粘膜にできるイボ状の隆起で、放置すると大腸がんに進展する可能性があるものも含まれます。大腸検査の大きなメリットは、ポリープが見つかった段階でその場で切除(ポリペクトミー)できる点です。検査中にポリープが発見された場合、内視鏡先端から特殊なワイヤー(スネア)を出してポリープを根元から切除し、そのまま検査中に取り除いてしまうことが可能です。追加の手術日程を改めて組む必要がない場合も多く、一度の検査で診断と治療を同時に行えるのは嬉しいポイントでしょう。

切除自体は内視鏡的に行うため痛みはほとんどありません。大腸の粘膜には痛覚が少ないこと、また鎮静剤使用時は眠っているため、患者さん自身はポリープを取られたことに気づかないほどです。切除後のポリープ組織は回収され、病理検査(顕微鏡検査)に回されます。良性か腫瘍性か、がん細胞がないかどうか詳しく調べるためで、結果は3〜4週間後に判明します。

合併症リスクと入院の必要性: ポリープ切除を行う際に気になるのが出血や腸に穴が開く(穿孔)リスクですが、いずれも発生率は低いとされています。統計的には少量の出血が起こる確率は1%以下、穿孔の可能性も極めてまれです。クリニックでは止血鉗子やクリップといった止血手段も用意されており、万一出血してもその場で止血処置を施してから検査を終了します。また最近ではコールドポリペクトミー(電気メスを使わずに切除する方法)という手法も普及し、小さいポリープなら出血リスクをさらに減らして安全に切除できます。

基本的に小さいポリープ(おおむね直径5〜6mm程度まで)であれば日帰りで安全に切除可能です。それより大きい10mm以上のポリープや形が平坦で広がったタイプのポリープは、出血の危険がやや高くなります。そのためサイズや形状によっては安全のために入院設備のある病院で切除したり、一泊入院で経過観察しながら切除を行うケースもあります。抗血栓薬(血液サラサラの薬)を飲んでいる方も出血リスクが高いため、事前に休薬の指示をした上で切除するか、場合によっては入院で対応することがあります。

切除後の処置: 検査中にポリープを切除した場合、切除方法によって、クリップで留める処置が施されます。これにより出血や穿孔を防ぎ、安全に検査を終えることができます。患者さん側で気をつけることとしては、検査後の過ごし方が少し通常と異なる点です。詳細は次の「検査後の注意点」で説明しますが、ポリープを取った場合は1週間程度は飲酒や激しい運動は禁止となります。食事も刺激物を避け、消化に良いもの中心の食生活にするよう指示されます。これは切除創が完全に治るまで無理をしないようにするためです。切除ポリープの病理結果については、後日あらためて説明を受ける機会が設けられます。特に問題ない(良性だった)場合は次回検査の目安時期などを教えてもらい、一連の流れが完了します。

初めての大腸カメラでポリープが見つかると驚くかもしれませんが、「そのまま取っておきましたから大丈夫ですよ」と言われることも多いです。医師が必要と判断した場合は基本的にその場で取ってくれますので、安心してお任せしましょう。

https://ykhm-cl.com/medical/medical06/

検査後の注意点と結果説明:日常復帰はいつから?

大腸カメラ検査が終わったら、ホッとしてすぐ日常生活に戻りたいところですが、いくつか注意すべきポイントがあります。ここでは検査直後から数日間の過ごし方と、結果説明のタイミングについてまとめます。

- 麻酔が覚めるまで安静に: 鎮静剤を使用した場合、検査後しばらくは眠気やふらつきが残ります。クリニックのリカバリー室で十分休んだ後でも、当日中は車の運転や機械操作は禁止されています。できればその日はゆっくり過ごし、無理に仕事や家事を詰め込まないようにしましょう。意識ははっきりしていても判断力が鈍ることがあるため、重要な決定や契約ごとも避けた方が無難です。また、鎮静剤なしで検査を受けた場合でも、緊張から解放されてどっと疲れが出ることがあります。可能であれば検査日は休暇を取り、一日体を休めるつもりでいると安心です。

- お腹の張りと対処: 検査後は腸に入れた空気やガスの影響で、お腹が張った感じやゴロゴロと音がすることがあります。これは自然にオナラとして排出されれば解消します。他の患者さんも同じ状況ですから、恥ずかしがらず遠慮なくガスは出してしまいましょう。近年は腸に吸収されやすいCO₂(二酸化炭素)を送気に使う施設が増え、お腹の張りは従来より早く引く傾向にあります。どうしても不快なほど張っている場合は、看護師に伝えればお腹を軽くマッサージしてくれることもあります。大半の方は1〜2時間もすれば張りも治まり普段通りになりますので心配いりません。

- 飲食再開のタイミング: 検査後の食事ですが、ポリープ切除を行わなかった場合は特に大きな制限はありません。麻酔が残って吐き気がなければ、水やお茶からゆっくり飲み始め、その後普段通りの食事をとって構いません。ただし空腹だからといっていきなり油っこい物やボリュームのある物を食べると、消化器に負担がかかります。消化に良い軽めの食事(お粥、うどん、スープや柔らかいおかずなど)から始めて、徐々に通常食に戻すと安心です。

ポリープの切除や組織の生検(細胞の一部採取)を行った場合は、食事内容に注意が必要です。検査当日は刺激物やアルコールは避け、消化の良いものを摂るよう指示されることがあります。特にポリープを切除した方は、約1週間は飲酒や激しい運動は禁止です。アルコールや運動は体温・血流を上げてしまい、止まっていた傷口から出血するリスクを高めるためです。同様に香辛料の効いた料理や硬い食品・高繊維の食品も傷口を刺激する恐れがあるため避けます。医師から「◯日間はこのような食事を」と具体的な指示がありますので、それに従ってください。例えば当院の場合、ポリープを切除した患者様には7日間かけて通常食に戻すよう段階的な食事制限をお願いしています。反対に、生検のみで切除をしていない場合は当日からほぼ普通食で問題ないケースが多いです。

- 出血の有無に注意: 検査後、ごく少量であれば肛門からの出血が見られることがあります。これは生検やポリープ切除をした部位からのわずかな出血で、一過性であれば心配いりません。しかし、鮮血がポタポタ落ちるように出る、トイレが真っ赤に染まるほど出血する、腹痛が強い、といった異常があればすぐに医療機関に連絡しましょう。先述の通りそうした合併症は極めてまれですがs、万一に備えて検査当日は安静に過ごし、自宅で様子を見ることが大切です。

- 検査結果の説明: 検査当日に内視鏡写真を見ながら医師から概要の説明があります。ポリープがなかった場合は「特に異常ありませんでした。お疲れ様でした。」で終わることもありますし、小さな炎症や痔など軽微な所見があればその場で教えてもらえます。ポリープを切除した場合は、「〇個切除しました。おそらく良性に見えますが、病理検査の結果は後日出ます」といった説明があり、病理結果の報告日は別途設定されます。多くの場合、3〜4週間後に外来で結果を聞きに行く流れです。遠方からの受診などで来院が難しい場合は電話で教えてもらえたり、結果を書面で郵送してもらえることもありますので相談してみてください。

まとめ

初めての大腸カメラは緊張や不安がつきものですが、事前準備から当日の流れ、検査後の注意点までを理解しておけば怖がる必要はありません。検査前は食事制限を守り、当日は看護師・スタッフの指示に従って落ち着いて臨みましょう。万一ポリープが見つかってもその場で適切に処置されますし、重大な合併症のリスクはごく低いです。むしろ大腸がんを予防する絶好の機会と考えて前向きに受けてみてください。