2025年08月06日

今回は便秘薬の使い分けについてまとめてみました。

いつも処方されているお薬がどのようなお薬か確認しておきましょう。

1.まず押さえたい処方の順番

日本消化器病学会の慢性便秘症ガイドライン(2023年改訂)では、

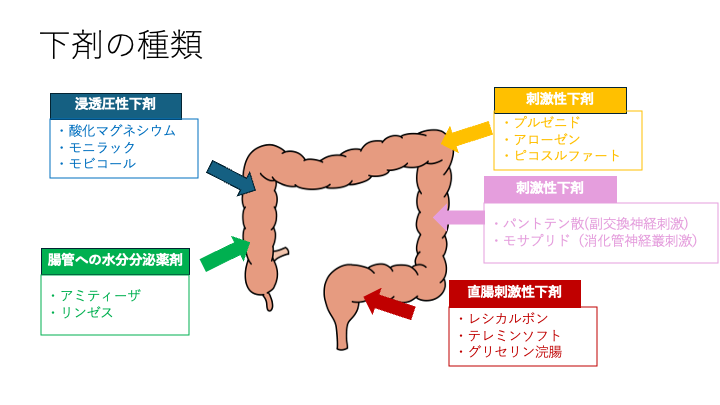

①食事・運動・水分の生活療法 → ②浸透圧下剤 → ③刺激性下剤 → ④新機序薬

という4段階ステップが推奨されています。特定の基礎疾患がなければ、まず安全性の高い浸透圧下剤から開始し、それでも不十分なら次の選択肢へ進むのが基本です。

2.浸透圧下剤(オスモティック系)

代表薬:ポリエチレングリコール(PEG)、ラクツロース、マグネシウム酸化物 ほか

- 作用機序:腸管内の浸透圧を高め、便に水分を引き込み“柔らかく・かさを増す”ことで自然排便を促す

- メリット

- 電解質バランスを大きく崩しにくく長期使用しやすい

- 早い例では24〜48時間で効果が出る

- デメリット

- 腹部膨満や放屁が増える

- 腎機能障害・心不全ではマグネシウム系を避ける必要

メタ解析ではPEGが「排便回数・治療成功率ともに最も効果的で安全性も良好」と結論づけられています。

3.刺激性下剤(センナ・ビサコジルなど)

代表薬:センノシド、ビサコジル、ピコスルファートNa ほか

- 作用機序:腸管粘膜を直接刺激して蠕動運動を高める

- メリット

- 6〜12時間と即効性が高く、旅行中や手術前後など短期的な“切り札”になる

- デメリット

- 腹痛・下痢が起こりやすい

- 毎日連用すると「効きにくい」と感じやすく、用量漸増の悪循環に陥りやすい

そのためガイドラインでも連用は週2〜3回に留めるか、生活療法と他剤へ切り替えて“卒業”を図るよう強調されています。

4.新機序薬:腸を“潤す・活かす”3つの最新アプローチ

4-1. アミティーザ®(ルビプロストン) — Cl⁻チャネル開通薬

- 特徴:小腸上皮のCl⁻チャネルを開き、水分分泌を増やして便を軟化

- エビデンス:国内試験で91%が排便改善し、48%が48時間以内に自然排便を経験。副作用は悪心が最多(約10%)だが重篤例はまれ。

- コツ:食後に飲むと悪心が軽減。腎機能障害でも投与量調整は原則不要。

4-2. リンゼス®(リナクロチド) — GC-C受容体作動薬

- 特徴:腸管上皮でcGMPを増やし、水分・電解質分泌+痛覚減弱作用を発揮

- エビデンス:臨床試験では週あたり自発排便がプラセボ(実薬ではなかった群)比+2.5回、腹痛スコアも有意に低下。主な副作用は下痢(15〜20%)で、通常は軽度〜中等度。

- コツ:空腹時に服用すると吸収が安定しやすい。下痢が数日続く場合は一時中止し、半量から再開を。

4-3. エロビキシバット®(参考)

胆汁酸トランスポーター阻害により大腸を刺激。日本初の同機序薬で、刺激性下剤ほどの痛みなく排便促進が期待されます。

5.タイプ別・選択フロー(まとめ)

- まずは浸透圧下剤:安全域が広く「毎日の基礎体力」

- 即効性が欲しいときに刺激性下剤:ただし“救急箱”扱い

- 生活の質が落ちたら新機序薬へ:特に腹痛やガスが強い人に◎

- いずれも効かない→専門医紹介:胃カメラ(上部消化管内視鏡)、大腸カメラ(大腸内視鏡検査)などによる器質的疾患の除外

6.よくあるQ&A

Q:刺激性下剤は「腸が黒くなる」と聞きましたが本当?

A:メラノーシス・コリ(大腸粘膜の色素沈着)は長期使用で高頻度に見られますが、現時点で発がん性や機能障害との関連は証明されていません。むしろ「効かなくなる→過量服用」という使い方が問題です。使用頻度を守れば重大な支障は少ないとされています。

7.まとめ

便秘薬は作用機序で大きく3カテゴリ。自分の生活リズム・症状に合ったものを段階的に選ぶことがポイント。

浸透圧下剤=毎日の基礎、刺激性下剤=短期決戦、新機序薬=QOLを守る切り札。

副作用や併用薬を必ず確認し、「出たから終わり」ではなく“出せる腸”を維持する治療計画を。

本記事は処方薬を含む便秘薬の一般的情報を提供するものであり、特定製品の優位性や治癒を保証するものではありません。服薬の可否・用量は医師の診断を受けてください。

参考文献

- 日本消化器病学会. Evidence-Based Clinical Guidelines for Chronic Constipation 2023.PubMed

- Santos et al. Systematic Review and Network Meta-analysis of Osmotic Laxatives, 2024.PubMed

- Turusbekova et al. Comparative Profiles of Lubiprostone, Linaclotide, and Elobixibat, 2023.PubMed

- Sawada et al. Efficacy of Lubiprostone for Functional Constipation, 2025.PubMed