2025年04月21日

◆ピルの種類

このコラムでは、1. OC(自費ピル/避妊ピル)と2. 低用量ピル(LEP)についてご説明します。

1. OC(自費ピル/避妊ピル)

自費で購入する避妊ピルで、主に避妊、月経不順、ニキビの治療に使用されます。

当院では一般的に使用されている複数種類の避妊ピルを取り扱っております。詳細は診察時に医師よりご案内します。

2. 低用量ピル(LEP)

低用量ピルは保険適用の薬で、以下の症状の治療に使用されます:

- 生理痛がひどい(月経困難症)

- 生理の量が多い(過多月経)

- 子宮内膜症や子宮腺筋症の症状

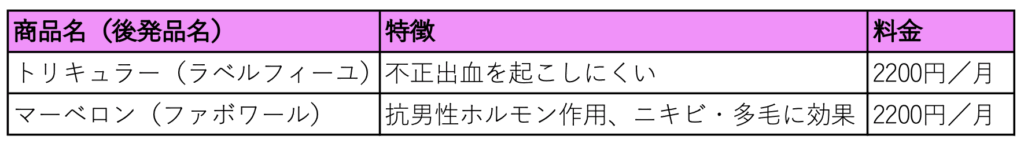

現在市販されている低用量ピルは全部で6種類あり、それぞれに特徴があります。

従来のピルは、1か月に1回生理が来るスタイルで、休薬期間に生理が始まります(生理日数は4~7日)。

新しいタイプのピルでは、連続投与が可能となり、約3か月に1回の月経で済むものもあります。ピルを服用していても頭痛や生理痛が残る場合には、生理回数を減らす方法が有効とされることがあります。

https://ykhm-cl.com/wp/gynecology/gynecology02/

◆リスクについて

ピルを服用することによる最大の懸念は「血栓症」だと思われます。卵胞ホルモン(エストロゲン)が血液を固まりやすくする作用があり、それが血栓症のリスクとなります。従来、エストロゲン量を減らすことでリスクを軽減してきました。現在発売されている低用量ピル(LEP)のエストロゲン量は、ほとんどが0.02〜0.04mg程度(20〜40µg)であり、新しいタイプのピルでは、エストロゲン量を減らすのではなく、天然型エストロゲンを使用することで血栓症のリスクを低減するための工夫が加えられています。

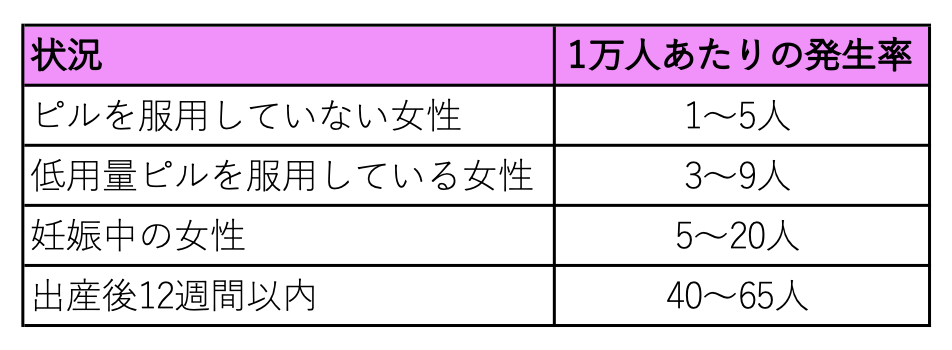

◆血栓症の発生頻度はどのくらい?

上記の表から分かる通り、何も服用していない状態と比べてリスクは若干上がります。年齢が高い方や喫煙習慣がある方は血栓症リスクが高くなるため、医師が慎重に判断します。特に35歳以上で1日15本以上タバコを吸う方には、ピルの処方が難しい場合がありますので注意が必要です。

ピルを長期間使用すると、子宮頸がんや乳がんのリスクがわずかに上昇する可能性が指摘されていますが、一方で卵巣がんや子宮体がんのリスクは減少することがわかっています。また、一部の調査では、ピル服用者にコンドーム使用頻度の低下傾向が報告されており、HPV感染との関連が指摘されることもあります。したがって、ピルだけが原因とは言い切れません。

安全性の確保のためにも、定期的な検診を受け、医師の指導のもとで使用を継続することが推奨されています。

参考文献👇

https://www.bmj.com/content/388/bmj-2024-082801?utm_source

https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2015/0301/p287.html?utm_source