2025年4月27日

「トイレで便に血が混じっていた…」

血の混じった便(血便)は、肛門や腸からの出血が原因で起こりますが、その色や状態によって原因をある程度推測することができます。血便の原因は、軽いもの(痔など)から重い病気(大腸がん等)まで様々です。今回は、血便とは何か、便の色による違い、血便から考えられる代表的な病気(虚血性腸炎・潰瘍性大腸炎・痔核〔いぼ痔〕・大腸がんなど)の特徴、さらにどんなときに受診すべきかや予防のための日常生活のポイントについて、できるだけわかりやすく解説します。少し長い記事ですが、不安解消にぜひお役立てください。

血便とは何か?

血便とは、その名のとおり便に血液が混ざっている状態を指します。肉眼で便に赤い血が付着・混在していれば血便といえます。ただ、血液の混じる量がごくわずかな場合、見た目ではわからないこともあります。そのような場合は健康診断などで使用される便潜血検査(顕微鏡レベルでの血液検出検査)で調べます。

一方、黒いタール状の便が出ることがありますが、これは多くの場合、胃や十二指腸からの出血によるものが多いです。胃や十二指腸で出血した血液は、排泄までに時間がかかる間に胃酸や消化酵素と混ざり、色が黒く変色するため、タール便(黒色便)と呼ばれる特徴的な黒い便になります。黒色便は上部消化管出血(例えば胃潰瘍など)の可能性が高いため、見られた場合は医師による評価が必要とされています。

血便の色や性状による違い

血便にもいくつか種類があり、色調によって大まかに原因部位を推測できます。代表的なものをまとめると以下のとおりです

- 鮮血便(明るい赤色の血が付いた便) – 出血したての新鮮な血液が混ざった便です。鮮やかな赤色であれば、肛門に近い部位(直腸や肛門周辺)からの出血であることが多いです。例えば痔核(痔)や裂肛(切れ痔)などによる出血では、便の表面やトイレットペーパーに鮮紅色の血液が付着します。排便後にポタポタと鮮血が垂れる場合もあります。鮮血便が見られた場合、出血源は直腸・肛門付近と考えやすいですが、大量出血のケースでは胃や十二指腸からでも赤い血のまま排出されることがあるため油断はできません。

- 暗赤色便(どす赤い色の便) – 黒色と赤色の中間のような暗い赤褐色の便です。これは大腸の奥の方(遠位小腸や大腸の上部)からの出血で、排泄されるまでにある程度時間が経過し血液が酸化した場合に見られます。暗赤色便は例えば大腸憩室からの出血や大腸の炎症でみられることがあります。出血量が多い場合は暗赤色になることもあります。

- 黒色便(タール便) – 前述のとおり、タールのように真っ黒な便で、主に上部消化管(胃・十二指腸など)からの出血で生じます。血液中のヘモグロビン中の鉄分が胃酸で酸化することで黒くなるため、鉄サビのような黒色になるのが特徴です。胃潰瘍・十二指腸潰瘍などで出血した場合に見られ、吐き気や胃痛を伴うことがあります。注意点として、鉄剤内服中も便が黒くなることがありますが、タール便の場合は異臭を伴うことが多く、明らかに普段と異なる黒さ・臭いが特徴です。黒色便が出た場合は医療機関での相談をご検討ください。

- 粘血便(血液と粘液が混ざった便) – 血液に粘液(ねばねばした分泌物)が混じった便です。これは大腸の粘膜に強い炎症が起こっている際にみられ、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患、あるいは細菌性腸炎(細菌感染による腸炎)や虚血性腸炎などが原因で現れます。粘血便が続く場合は、これら大腸の炎症性疾患が疑われます。

以上のように、血便の色や状態は出血場所や原因の手がかりになります。ただし自己判断は禁物です。例えば「鮮血だから痔だろう」と思っても、直腸に近い場所からの出血には痔以外にも様々な原因があり得ます。色だけで安心せず、少しでも異常を感じたら専門医に相談しましょう。

血便から考えられる主な疾患

血便の原因となる病気は多数ありますが、ここでは代表的なものを取り上げます。特に頻度が高かったり、重要な痔核(いぼ痔), 大腸がん, 潰瘍性大腸炎, 虚血性腸炎について、それぞれ特徴を説明します(※その他にも大腸ポリープ, 大腸憩室出血, クローン病, 感染性腸炎など多くの原因がありますが、代表的なものを中心に解説します)。

痔(じ)による出血について

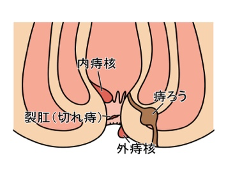

肛門の内側にできる痔核(静脈のこぶ)が出血の原因になることがあります。痔核はサイズが大きくなると排便時に脱出(脱肛)し、出血を起こしやすくなります。

痔による血便(痔出血)は最もよく見られる原因です。肛門周辺の血管が滞留してできる痔核(いぼ痔)や、肛門の皮膚が裂ける裂肛(切れ痔)によって出血します。痔による出血では、鮮やかな赤い血が便の表面やトイレットペーパーに付く程度で、便そのものに血が混ざるほど大量の出血になることは稀です。ときに排便後に滴下するように鮮血が出ることもあります。裂肛の場合は排便時に強い痛みを伴うことが多いですが、内痔核の場合は出血しても痛みがないこともあります(痛みがなく出血する痔は内痔核が多いです)。

- 好発年齢:痔核は中高年(40~60代)に多くみられます。男女差はなく、便秘がちの方や妊娠・出産経験のある女性に起こりやすい傾向があります。

- 主な症状:排便時の鮮血出血(便の表面に付着、紙に付く)、肛門痛(特に裂肛では排便時に強い痛み)、肛門周囲のはれ・違和感(いぼ痔が大きくなると肛門の外に出て触れることも)などがみられます。

- 原因:便秘や下痢によるいきみ、長時間の座位、妊娠・出産、重い物を持つ力みなどで肛門周囲の静脈がうっ血し、こぶ状に膨らむことで痔核が生じます。裂肛は硬い便で肛門が裂けることで起こります。

- 治療:軽症では食物繊維摂取や軟膏・坐薬などの保存的治療で経過をみます。排便習慣の改善も重要です。症状が強い場合は、痔核を縮小させる硬化療法(ALTA注射)や輪ゴムで痔核を縛るゴム輪結紮術、根治的には手術による痔核切除を行います。いずれも日帰り~短期入院で対応可能な場合が多いです。

日本大腸肛門病学会Hpより

https://www.coloproctology.gr.jp/uploads/files/journal/komonshinryo2014_2.pdf

大腸がんによる血便

大腸(盲腸・結腸・直腸)に発生する悪性腫瘍が大腸がんです。近年、日本では食生活の変化などから大腸がんが増えており、40代から罹患率が上がり始め、50~60代で急増します。大腸がんの初期には自覚症状がほとんどありません。しかし進行してくると症状が現れます。痔による症状と似ているため注意が必要です。

- 好発年齢:40歳を過ぎた頃から発症しやすくなり、高齢になるほど多くなります。特に50代以降でリスクが高まります。若年でも皆無ではありませんが頻度は低めです。

- 主な症状:大腸がんで目視できる出血をしている場合には、進行している可能性が考えられます。主な症状としては、便に血が混ざる、血便(大腸がんでは便全体に血液が混ざることが多い)。他に下痢と便秘を繰り返す、残便感(出し切れていない感じ)、便が細くなるといった腸の通過異常症状、腹痛やお腹の張り、進行すると貧血による疲労感、体重減少など様々な症状が現れます。痔による出血との違いは、痔は便の表面に付く程度の血であるのに対し、がんでは便全体に混ざる傾向がある点です。

- 原因:大腸ポリープという良性の腫瘍ががん化して発生することが多いです。また食生活の欧米化(高脂肪・低食物繊維)、運動不足、肥満、喫煙など生活習慣がリスクを高めるとされています。遺伝的要因や慢性の腸炎(潰瘍性大腸炎など)も原因となる場合があります。

- 治療:早期発見できれば内視鏡でポリープ切除が可能です。進行がんでは手術による切除が基本となり、必要に応じて抗がん剤治療や放射線治療を組み合わせます。大腸がんは早期に発見された場合は、内視鏡的治療で対応可能なことがあります。40歳以上の方は定期的な検診(便潜血検査や大腸カメラ検査)を受け、早期発見に努めましょう。

国立がんセンター中央病院Hpより

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/clinic/colorectal_surgery/140/index.html

当院Hp👇

https://ykhm-cl.com/medical/medical05/

潰瘍性大腸炎による血便

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる原因不明の炎症性腸疾患です。自己免疫の異常が原因ではないかと考えられており、厚生労働省から難病指定も受けています。若年~中年で発症することが多く、20~30代が発症のピークです(ただし高齢で発症するケースもあります)。

- 好発年齢:20代前後が最多で、男性は20~24歳、女性は25~29歳にピークがあります。しかし幅広い年齢で発症しうる病気で、近年は中高年での発症も増えています。

- 主な症状:下痢に血液や粘液が混じる(粘血便)のが典型症状です。腹痛を伴う頻回の下痢、しぶり腹(何度もトイレに行きたくなる)、発熱、全身の倦怠感、体重減少、食欲低下などがみられます。症状は慢性的に持続するか、良くなったり悪くなったりを繰り返します。

- 原因:はっきりと解明されていません。免疫反応の異常に加え、遺伝的素因や腸内細菌、生活環境など様々な要因が絡んで発症すると考えられています。

- 治療:5-ASA製剤(アミノサリチル酸系抗炎症薬)やステロイド, 免疫調節薬, 生物学的製剤などによる薬物治療で炎症を抑え、症状をコントロールします。適切な治療で多くの方は社会生活を送れますが、重症例では外科手術(大腸の一部切除など)が必要になることもあります。潰瘍性大腸炎の患者さんは将来的に大腸がんのリスクがやや高まるため、定期的な内視鏡検査によるフォローも行われます。

日本消化器病学会Hpより👇

https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/ibd2020_.pdf

虚血性腸炎による血便

虚血性腸炎は、大腸を栄養する動脈の血流が一時的に低下・遮断されて起こる腸の炎症です。血流障害により大腸粘膜に潰瘍やただれが発生します。特に血流が届きにくい大腸の左側(下行結腸やS状結腸)で起こりやすく、そのため左下腹部に症状が現れることが多いです。

- 好発年齢:中高年以降(50~70代)に多いですが、最近は若い方にも発症がみられます。典型的には便秘気味の高齢女性に起こりやすいとされます。

- 主な症状:突然の激しい腹痛で発症し、その後下痢や血便が見られるのが典型的な経過です。血便は鮮血便のことが多く、ときに鮮血そのものが排出されることもあります。発熱は軽度の場合が多いですが、腹痛と下痢・血便の組み合わせは特徴的です。

- 原因:大腸の血流不足によるものです。動脈硬化などで腸の血管が狭くなっている高齢者に起こりやすく、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病がリスク因子になります。また、一時的な血圧低下や脱水、便秘による腸内圧上昇など様々な要因で一過性に腸の血流が悪化すると発症します。

- 治療:多くの軽症例では保存的療法(点滴や腸を休める絶食、抗菌薬投与など)で数日以内に改善します。腸の組織が壊死して穴があく(穿孔)ような重症例では手術が必要になることもあります。再発を繰り返す場合は血流を妨げる原因疾患の精査が行われます。基本的には一過性で予後良好なことが多いですが、症状が潰瘍性大腸炎と似ているため自己判断せず早めに受診することが大切です。

日本老念医学会雑誌論文参照👇

https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/57/4/57_57.431/_pdf

どんなときに医療機関を受診すべき?

血便が出現した場合、基本的には出血量に関わらず、早めに医療機関を受診することをおすすめします。「痔だからそのうち治るかな…」と自己判断するのは危険です。痔だと思っていたら大腸がんと痔を併発していたというケースや、肛門がんなど別の病気が見つかることもあるためです。特に以下の場合は速やかに受診しましょう。

- 出血が大量または何度も繰り返す場合(貧血やショックの恐れがあります)

- 便が黒っぽい(タール便)場合(胃・十二指腸潰瘍など上部消化管出血の可能性があります)

- 強い腹痛や発熱を伴う場合(腸炎や虚血性腸炎の可能性)

- めまい・ふらつきなど貧血症状がある場合(出血による貧血が進行している恐れ)

- 体重減少や長引く下痢・便秘など他の症状もみられる場合(消化管の病気全般を疑います)

上記以外でも、「いつもと違う」「おかしいな」と感じたら早めに消化器科(胃腸科)や肛門科を受診してください。特に40歳以上の方で血便が初めて出た場合や、潰瘍性大腸炎など持病がある方は要注意です。放置せず専門医の診察を受け、必要に応じて大腸カメラ検査などで原因を調べましょう。

血便を予防するには?日常生活で気をつけたいこと

血便の原因は様々ですが、日常生活の工夫で予防に役立つポイントがあります。特に便通を整えることは多くの血便原因(痔核・憩室・虚血性腸炎など)の予防につながります。以下の点に気をつけてみましょう。

- 食生活の改善:食物繊維を豊富に含む野菜・果物・海藻・豆類や、発酵食品(ヨーグルト、味噌など)を積極的に摂りましょう。食物繊維は便を柔らかくし、腸内環境を整えて便秘・下痢の予防に役立ちます。またバランスの良い食事でビタミンやミネラルを補給することも大切です。逆に香辛料やアルコール、脂肪分の多い食事は控えめにし、刺激を避けましょう。特に暴飲暴食は消化管に負担をかけるので注意してください。

- 十分な水分摂取:硬い便は裂肛や痔出血の元になります。普段から水やお茶を意識して飲み、適度な水分を保つことで便を柔らかく保ちましょう。朝起きたらコップ1杯の水を飲む習慣も腸を刺激し排便を促すのに有効です。

- 適度な運動習慣:適度な運動は腸の動きを活発にし、便通を整えます。散歩や軽いジョギング、体操など無理のない範囲で構いませんので日常的に体を動かしましょう。運動はストレス解消や肥満予防にもなり、結果的に腸の健康増進につながります。

- 排便習慣を整える:トイレは我慢しすぎず、便意を感じたら早めに行くようにしましょう。毎日ある程度決まった時間に排便の時間をとる習慣作りも有効です。トイレではあまり長居せず、いきみすぎないようにしてください(スマホ等を持ち込んで長時間座るのは避けましょう)。また慢性的な便秘がある場合は市販の便軟化薬や医師への相談も検討してください。

- 生活習慣病の予防・管理:高血圧・糖尿病・脂質異常症などがある方はしっかり治療しましょう。これらは動脈硬化を進行させ、虚血性腸炎のリスクとなります。塩分や脂肪を控えめにし、規則正しい生活を心がけることが大切です。

- 定期的な検診:自覚症状がなくても年齢に応じた消化器の検診を受けることが予防につながります。特に大腸がん検診は40歳以上から便潜血検査等が推奨されています。便に血が混じなくても潜在的な出血を早期に発見できます。検査で陽性が出たら医師の判断のもとで精密検査(大腸カメラなど)を行うことがあります。潰瘍性大腸炎など持病のある方も、主治医の指示に従って定期検査を受けることが大事です。

以上のような生活習慣の改善は、血便そのものの予防だけでなく腸の健康維持に役立ちます。日頃から自分の便の状態に関心を持ち、異変に気づいたら早めに対処するようにしましょう。

最後に繰り返しになりますが、血便は様々な原因が考えられるため、適切な評価が重要です。自己判断せず、原因に応じた適切な治療を受けることが何よりも大切です。早期発見・治療により、進行を防ぐ可能性があります。当院では消化器内視鏡による検査も行っております。詳細は診察時にご案内いたします。